文丨承承???

編者按

近年,A股上市公司主動披露ESG報告的公司數量逐漸增長,占比也在明顯提升中,但就最新的2023年ESG報告披露情況看,仍有3000多家上市公司尚未披露ESG報告。在地區方面,部分發達地區上市公司ESG報告披露率相對較低;“出海”方面,雖然有越來越多的上市公司進軍海外市場,但其中也有六成公司未披露2023年ESG報告。

隨著投資者愈發重視ESG在投資決策中的作用,作為衡量企業價值的重要參考因子,ESG建設的重要性、必要性、緊迫性正在不斷加強。對于企業而言,加強ESG建設不僅有助于公司強化內部管理體系,貫徹落實新發展理念,走綠色可持續發展之路,改善組織治理水平,且也能更好地履行組織的社會責任,在增加經濟效益的同時,更好地提升公司品牌價值。尤其是對于一些海外收入占比較高的公司而言,一份出色的ESG報告也是企業適應海外ESG合規與信披監管要求,融入全球價值鏈的必要舉措。

為共同推進和提升上市公司ESG治理工作,共同促進我國資本市場高質量發展,《證券市場周刊》在ESG日益受到全資本市場關注的大背景下,策劃的?年度ESG大型活動金曙光獎評選也即將重磅啟動?,屆時有諸多的優秀企業將上榜亮相。

隨著全球對于可持續發展和環境保護的重視,ESG(環境、社會和公司治理)理念逐漸成為衡量企業社會責任和長期價值的重要標準。我國也在積極推動綠色金融和可持續發展,通過制定相關政策和標準來引導企業走向更加可持續的發展道路。

除了此前已經推出的相關ESG信披制度,今年5月,國家財政部還發布了《企業可持續披露準則——基本準則(征求意見稿)》,要求到2030年,國家統一的可持續披露準則體系基本建成。此外在證監會的指導下,滬深北三大交易所也發布了中國上市公司可持續發展報告指引,明確報告期內持續被納入上證180、科創50、深證100、創業板指數樣本公司,以及境內外同時上市的公司應當最晚在2026年首次披露2025年度可持續發展報告,鼓勵其他公司自愿披露。

在相關政策的陸續發布下,2024年上半年披露2023年度ESG報告的公司數量顯著提升,且很多上市公司已從披露企業社會責任報告轉為披露ESG可持續發展報告。在2030年國家統一的可持續披露準則體系基本建成時間表的確立下,A股上市公司ESG報告強制披露時代已經進入倒計時階段。

披露ESG報告公司逐年增多

占比明顯提升

據Wind數據,截至目前,A股5288家上市公司(剔除2024年上市新股)發布了2210份2023年廣義ESG報告,其主要分為三類:社會責任報告,可持續發展報告,環境、社會以及管治報告,報告披露公司占比達41.79%。

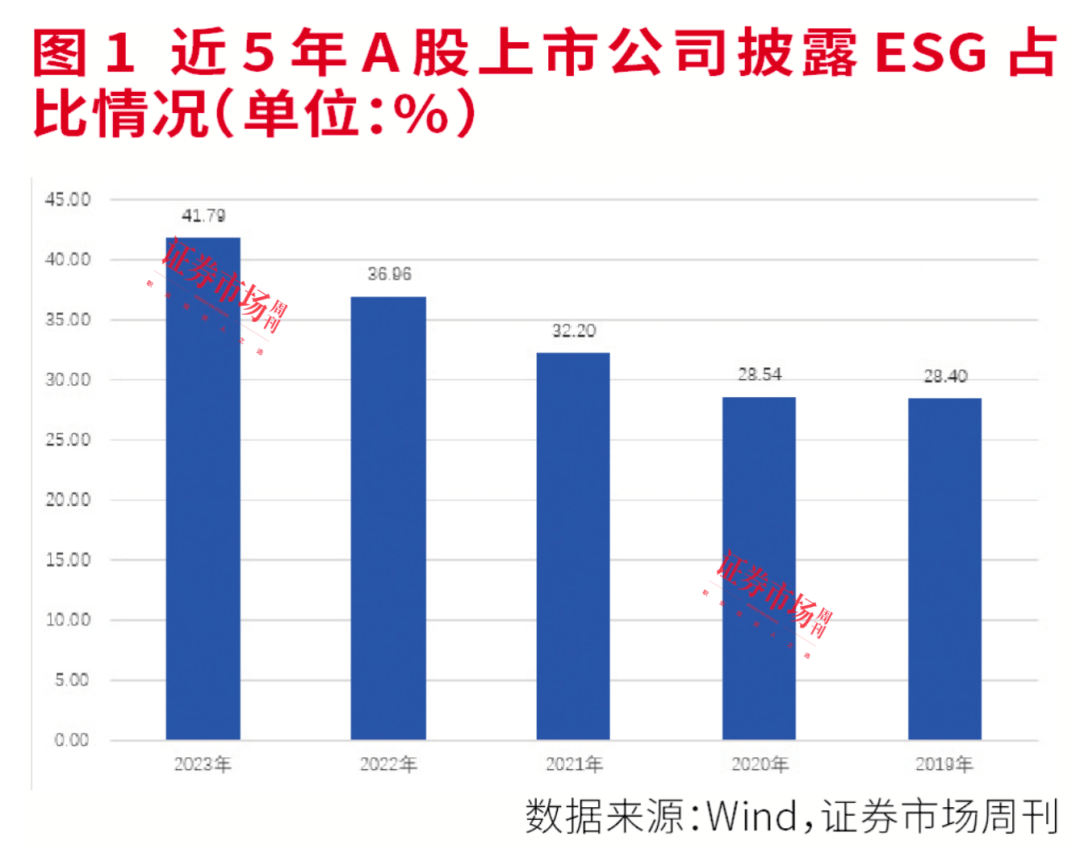

在目前ESG報告仍為自愿披露的政策背景下,?近5年來,A股上市公司的ESG報告發布率呈現出逐年上升趨勢。?統計數據顯示,2019-2023年,A股上市公司ESG披露率分別達到28.4%、28.54%、32.2%、36.96%、41.79%(見圖1)。其中,2023年的占比數據相比2019年的28.4%的ESG報告披露率,提升了13個百分點。

若進一步觀察滬深北三個市場,在不考慮新股上市的影響下,各個市場在2019年至2023年期間披露ESG報告的公司也明顯增多。譬如,滬市披露ESG報告公司在2019年還僅有617家,而到2023年時,已增至1184家;深市公司同樣如此,由2019年的617家增至2023年的1005家。至于2021年11月開市的北交所,目前上市公司數量雖然只有252家,但披露ESG報告的公司也有21家(見圖2)。

主板公司積極性高

超過1600家公司披露ESG報告

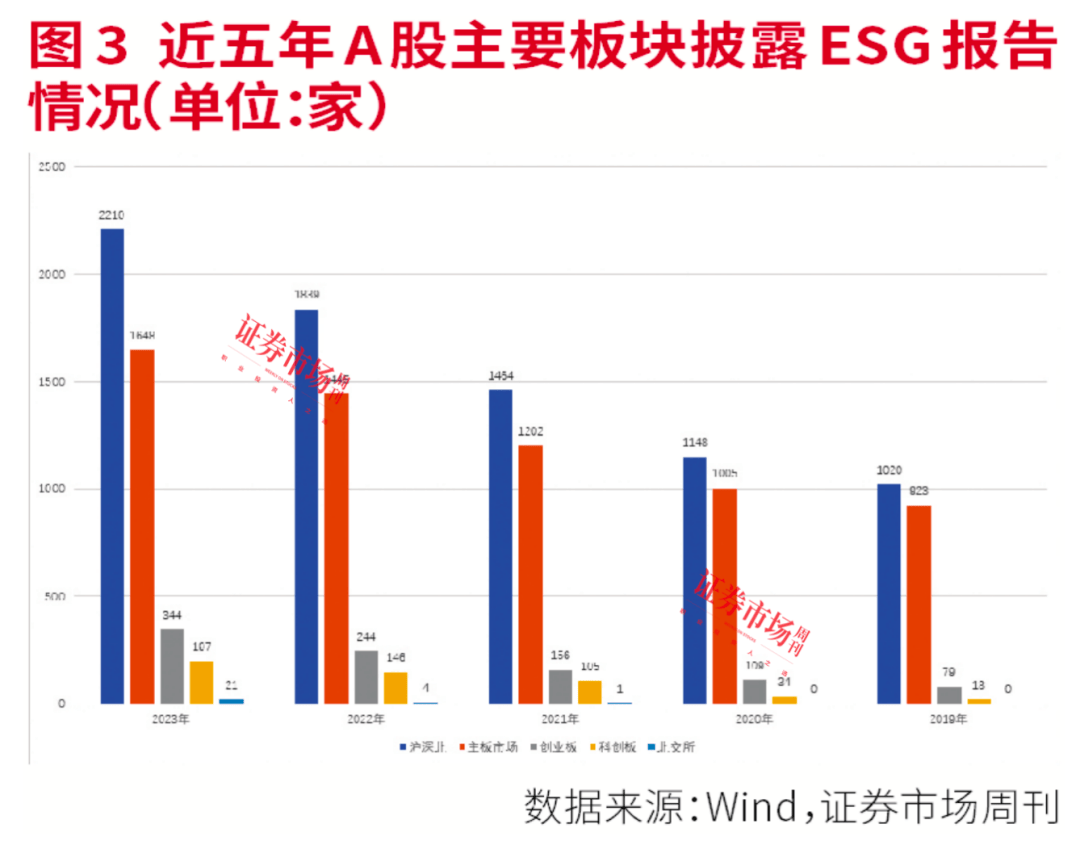

若從上市公司所在板塊看,?2023年,主板公司發布ESG報告的公司最多?,達1648家,在當年全市場2210家披露ESG報告公司中占比74.57%。披露數量最少的是北交所,僅21家,占比0.95%(見圖3)。

對于這一情況,聯辦ESG研究設計中心表示,不考慮各板塊上市公司數量的可比性,主板中央企、地方國企數量相對較多,國資委對國企特別是央企上市公司ESG信息披露有明確要求也是重要原因。此外,主板公司通常規模較大,在市場中的影響力也較大,其相對更注重企業形象和社會責任的展示,以吸引更多投資者和利益相關者的關注。再者就是主板公司中出海的企業也相對較多,為了符合全球供應鏈的披露要求,出海企業需要披露ESG報告。

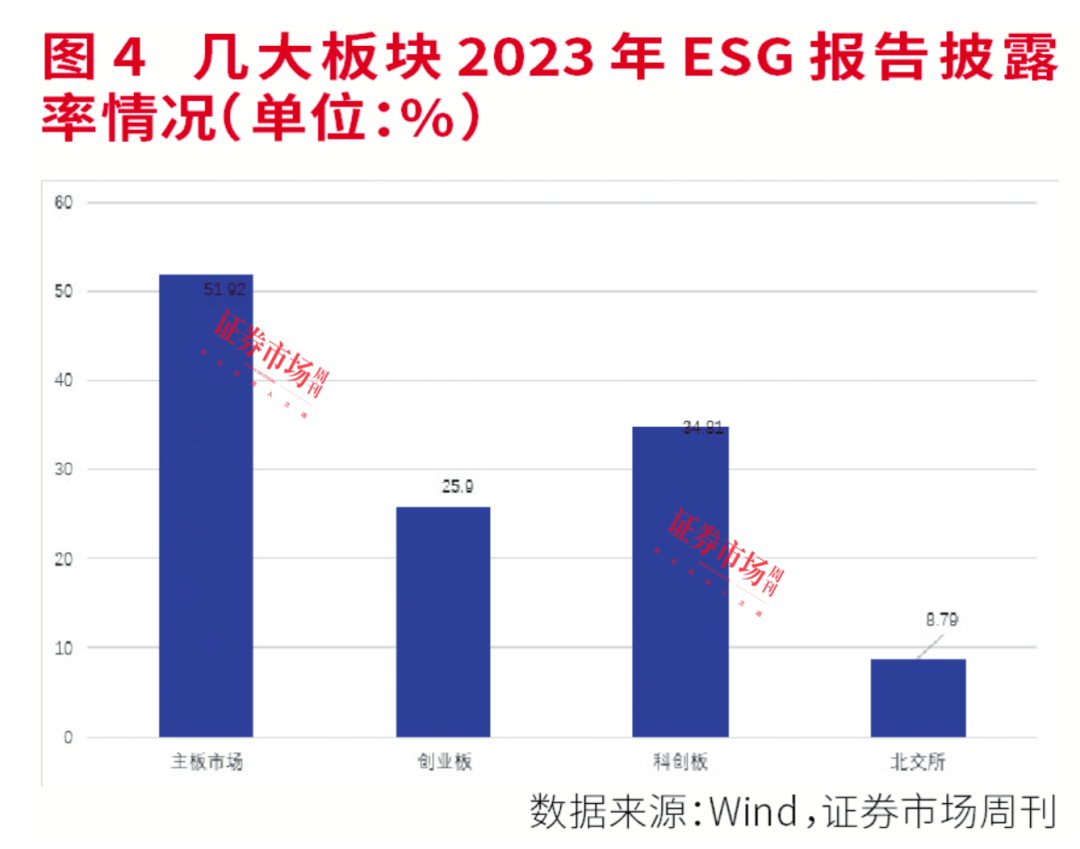

除了數量上占優外,?在ESG報告披露率上,主板公司也是最高的。?以2023年披露ESG報告情況進行分析,主板3155家上市公司中(剔除2024年上市公司,下同),有1648家公司披露了2023年ESG報告,占比高達51.92%;科創板公司的占比數據排在其后,566家公司中有197家公司披露了2023年ESG報告,占比34.81%;創業板排在第三位,披露ESG報告公司的占比達到25.9%;北交所披露ESG報告公司的占比依然最小,僅8.79%(見圖4)。

超過九成央企披露ESG報告

地方國企披露率超過六成

在A股市場上,按所有權分類,上市公司分為央企、地方國企、集體企業、民企、公眾企業、其他企業、外資企業7大類。從公司數量上看,目前民企上市公司最多,截至今年9月,已經上市的民企公司多達3388家;其次是地方國企,已上市的公司有962家;央企排在第三位,有461家;公眾企業有304家;外資企業有187家;其他企業有25家;集體企業上市的公司數量最少,目前只有24家。

在ESG報告披露率上,?目前僅有461家上市公司的央企是ESG報告披露率最高的,多達434家公司披露了2023年ESG報告?,占比高達94.14%。同屬國有資產的地方國企,ESG報告披露率也不低,達60.29%。相比之下,余下各個屬性的企業ESG報告披露率均未超過50%(見圖5)。

央企為何積極披露ESG報告??對此情況,聯辦ESG研究設計中心分析認為,這與政策的大力推動有關。譬如在2022年5月,國資委就發布了《提高央企控股上市公司質量工作方案》,明確提出央企要貫徹落實新發展理念,建立健全ESG體系。2023年7月,國資委辦公廳又發布了相關通知,進一步規范央企控股上市公司ESG信息披露工作,并明確提出力爭2023年實現央企ESG報告披露全覆蓋。今年6月4日,國務院國資委還制定印發了《關于新時代中央企業高標準履行社會責任的指導意見》,明確要求切實加強環境、社會和公司治理(ESG)工作,將ESG工作納入社會責任工作統籌管理。“一系列政策的出臺,顯示出國資委對央企在ESG報告披露方面的高度重視和嚴格要求。”

聯辦ESG研究設計中心進一步分析稱,央企、地方國企積極披露ESG報告,不僅能為資本市場和投資者提供更全面的評價央企、地方國企價值的依據,且央企、地方國企還通過披露與ESG相關的信息,如環保措施、社會責任項目、治理結構等,為投資者提供了更多維度的數據,幫助投資人更全面地了解企業的經營狀況和未來發展潛力。

值得指出的是,早在2021年,有報道介紹,國務院國資委在要求央企在ESG體系建設中發揮表率作用的同時,也要求地方國有企業同樣在ESG體系建設中發揮表率作用。雖然直接針對地方國企上市公司的ESG強制信息披露要求可能不如央企控股上市公司明確和全面,但地方國企上市公司作為國有企業的重要組成部分,往往也需要遵循這些要求,加強ESG信息披露工作。向央企學習,加強ESG建設工作,這也是目前地方國有企業ESG報告披露率相對較高的重要原因之一。

民企ESG報告披露率最低

外資企業積極性有待提升

在定義上,民企是指企業的資本以民間資產(包括資金、動產和不動產)作為投資主體的企業,而外資企業指的是依照中國法律,由中國投資者和外國投資者共同投資或者僅由外國投資者投資,在中國境內設立的企業,其不同于外國企業和其他經濟組織在中國境內的分支機構的。

據Wind數據,目前的A股市場中,民企有3388家,外資企業有187家。其中,民企和外資企業中市值規模在50億元以下企業合計有2548家,占3575家外資企業和民企總數的71.27%。相比之下,央企和地方國企中的50億元以下的企業僅593家,占1423家央企和地方國企總數的41.67%。

就2023年ESG報告披露情況看,雖然民企披露2023年ESG報告的公司多達964家,是所有性質企業中披露數量最多的,但在ESG報告披露率方面,其28.45%的披露率是幾種不同屬性公司中最低的。至于外資企業,雖然187家上市公司中有70家公司披露了ESG報告,但其37.43%的披露率在七類性質公司中排名也僅居第五位。

民企和外資企業ESG報告披露意愿不足的情況,其實在很多板塊中都得到體現。?譬如以高比率披露2023年ESG報告的滬深300板塊為例,其集中了市場上最優秀的各大行業龍頭公司,但依然有北京君正、潤澤科技、中科創達、上海機場、四川路橋、春秋航空、拓普集團等11家龍頭公司未披露ESG報告,而這其中除了上海機場和四川路橋是地方國有企業外,余下的9家公司均為民企,民企在未披露報告的公司中占比達82%。

在科創50標的股中,未披露2023年ESG報告只有佰維存儲和阿特斯兩家公司,前者是民企,后者是外資企業。

在上證180標的股中,未披露ESG報告的公司有8家,其中,德業股份、石英股份、萬泰生物、甘李藥業均為民企,而伯特利、斯達半導、拓普集團均為外資企業,只有上海機場是地方國有企業。

僅從上述數據就可看出,相比央企、地方國企披露ESG報告的高積極性,民企和外資企業在ESG報告披露上仍有很大的提升空間。

對于民企和外資企業ESG報告低披露率原因,聯辦ESG研究設計中心認為有以下幾點導致:一是目前我國對ESG報告披露沒有強制性的法律來約束,同時,ESG的很多指標存在一定的核算困難,比如溫室氣體排放范圍三,其核算范圍就因涉及供應鏈而相當麻煩。二是民企、外資企業規模偏小,資金方面的限制讓它們在ESG建設方面的動力略有不足。此外,還與這些公司沒有從戰略上重視ESG建設有關,沒有把ESG真正納入到企業的戰略規劃中去。

“這種尷尬局面預期在未來會得到有效改善。隨著涉及ESG方面制度的不斷完善,特別是時間表確立后,不僅央企、地方國企需要進一步加大ESG報告披露率,且ESG報告披露率偏低的民企和外資企業同樣需要加大自己的披露力度。”聯辦ESG研究設計中心如是表示。

數量多、占比低

醫藥行業ESG建設任重道遠

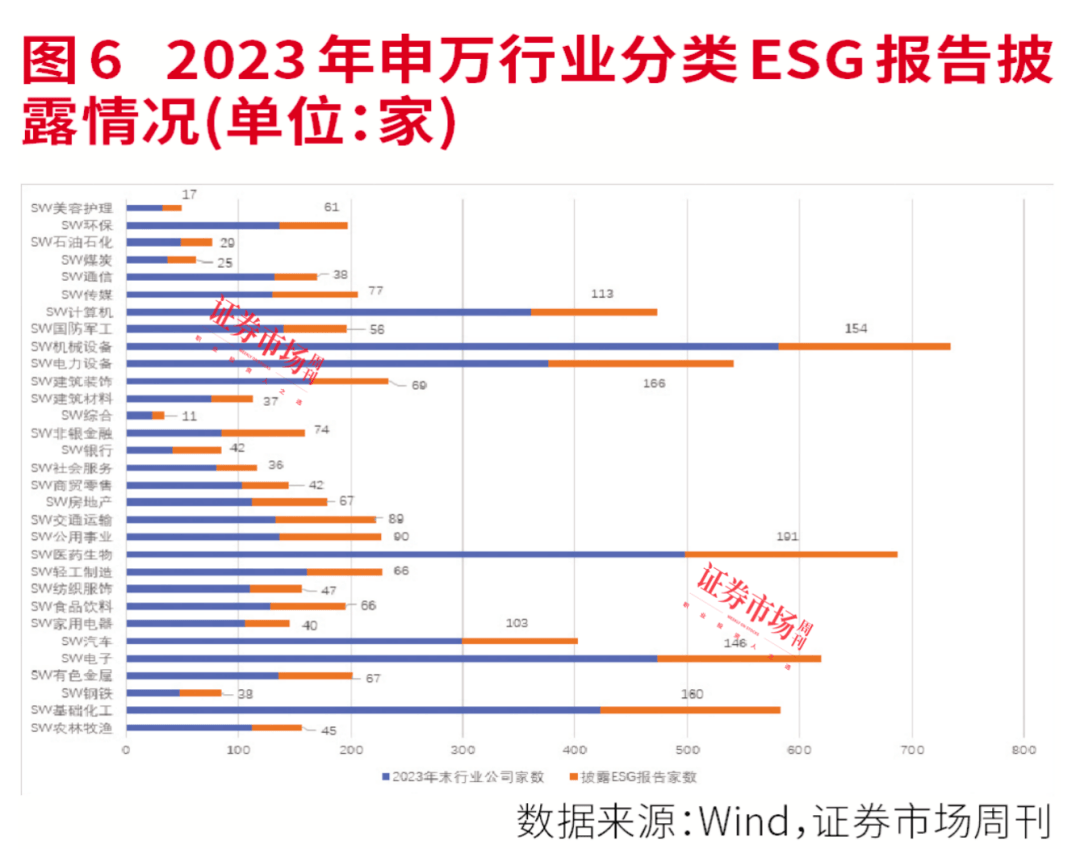

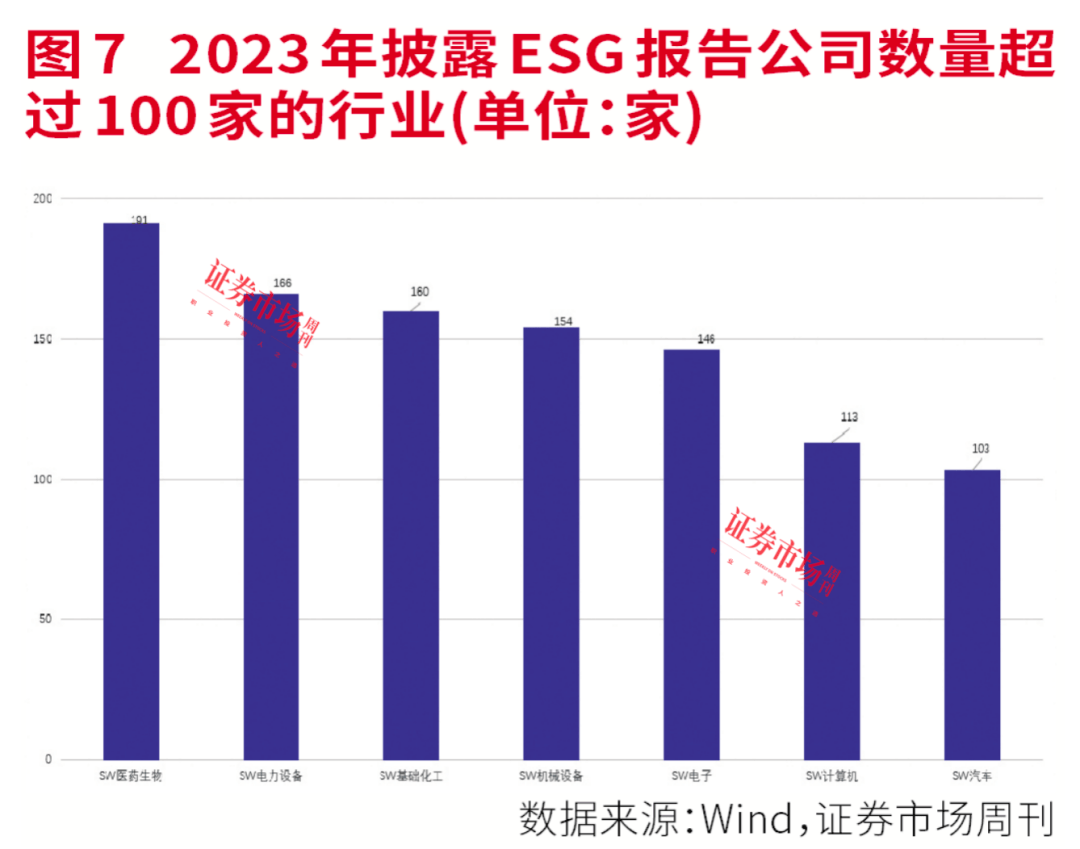

以申萬大類行業分類看,目前31個大類行業均有上市公司披露ESG報告情況,其中有七個大類行業披露ESG報告的公司數量超過100家,分別是醫藥生物、電力設備、基礎化工、機械設備、電子、計算機、汽車(見圖6)。

分析來看,醫藥生物等七大行業披露ESG報告公司數量之所以能超過100家,與這些行業內的上市公司數量明顯偏多有關。據Wind數據,截至今年9月,醫藥生物等七大行業所包含的上市公司數量分別達到497家、376家、423家、581家、474家、361家、299家(見圖7)。

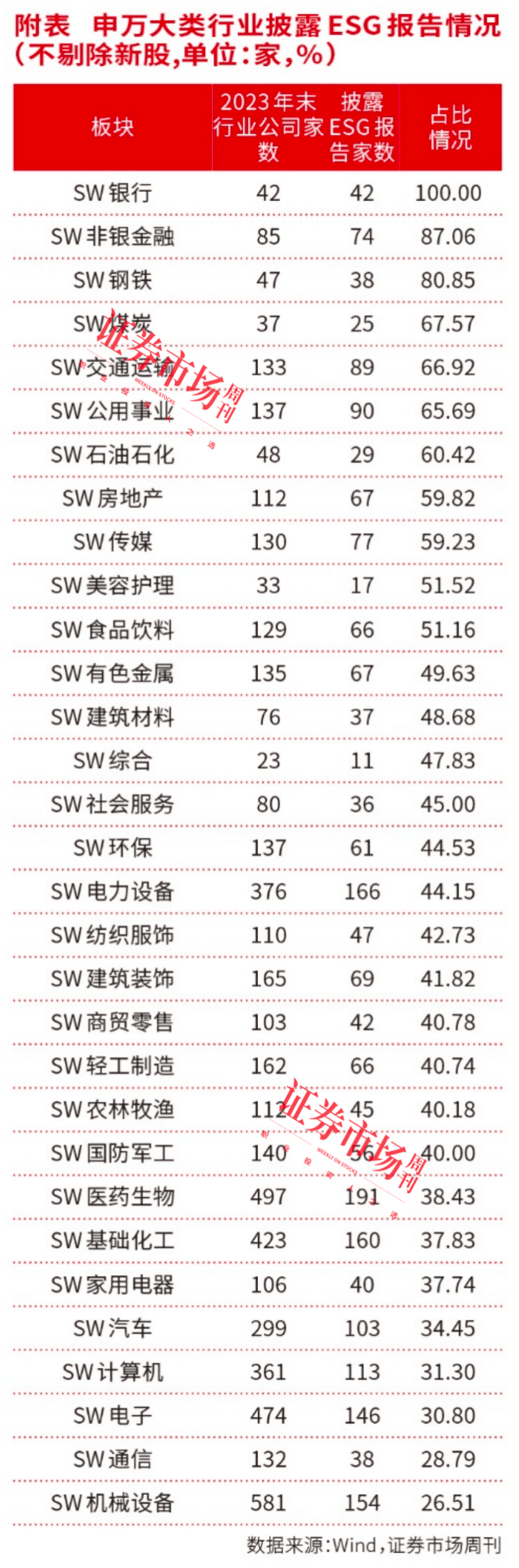

目前來看,在申萬31個大類行業中,披露ESG報告公司數量最多的行業是醫藥生物行業,共有191家上市公司披露了2023年ESG報告。披露2023年ESG報告最少的兩大行業為綜合和美容護理,分別只有11家和17家公司。

聯辦ESG研究設計中心分析認為,?總數相仿的行業中,醫藥公司披露ESG報告數量之所以多,原因與醫藥行業的特點和責任有關。?首先是醫藥行業的生產方式和供應鏈對環境有一定壓力,披露ESG報告有助于展示企業在環保方面的努力;其次是社會影響重大,關系到民生福祉,披露ESG報告能體現企業在社會責任方面的擔當;第三是提前布局應對可能的合規、市場準入等風險。此外,利用政策紅利和金融支持,實現綠色轉型和創新發展。

不過,值得注意的是,醫藥行業披露ESG報告的公司數量雖然最多,但這并不代表其ESG報告披露率就一定高。統計數據顯示,醫藥行業ESG披露率僅有38.74%,在申萬31個大類行業ESG報告披露率排名上居第24位,而披露ESG報告的公司數量只有11家和17家的綜合和美容護理行業,披露率不僅達到了47.83%和53.13%,且在31個申萬行業ESG報告披露率排名上居于第14位和第10位。

“ESG報告披露率偏低,除了樣本統計數量等原因外,也反映出醫藥行業仍需多措并舉強化踐行ESG的內生機制,比如要加強分類指導,強制披露與自愿披露相結合,對境內外同時上市的生物醫藥公司以強制披露為原則,對科創板、北交所處于成長期的科技型生物技術公司以自愿信息披露為原則,充分兼顧企業研發投入高、融資難、盈利難的實際。此外,還需要建立起生物醫藥行業綠色供應鏈管理準則,提高中下游企業加入全球供應鏈的能力。”聯辦ESG研究設計中心進一步分析稱。

聯辦ESG研究設計中心認為,醫藥公司只有切實將ESG轉化為企業的內部高效治理能力,才能真正讓企業在內控措施、商業道德、審計合規、稅收透明、反不正當競爭方面落實到位,進而讓企業在長遠發展上走得更加穩健。

多因素驅動銀行業ESG建設先行

100%全披露成就行業標桿

在不考慮2024年新上市公司影響下,目前銀行、非銀金融、鋼鐵、煤炭、交通運輸是申萬大類行業中ESG披露率最高的行業,披露ESG報告公司占行業內上市公司比例達到了100%、87.06%、80.85%、67.57%、66.92%。而披露ESG報告公司數量最多的醫藥生物、電力設備、基礎化工、機械設備、電子、計算機、汽車不僅未能進入前5,即使是占比達44.15%的電力設備也僅排在行業排名的第17位(見附表)。

從披露ESG報告占比來看,銀行業目前是100%全披露,而非銀金融業ESG報告披露率也接近90%(見圖8)。聯辦ESG研究設計中心認為,金融行業特別是銀行業高比例披露ESG報告的原因主要有兩個方面:一方面,是源于金融行業的特殊性,與其他行業不同,貨幣金融服務業的ESG實踐中有很大一部分,不僅是針對自身的環境績效管理,更重要的作用是為其他行業提供資金支持。所以,行業監管的要求更高,比如2020年銀保監會提出ESG管理成為銀行業高質量發展的普適性原則、2021年明確將ESG納入金融機構業務流程等。另一方面,是綠色金融的需求。在全球積極應對氣候變化的大背景下,踐行ESG有利于推動金融業加速可持續發展轉型,如銀行上市公司已形成了完整的綠色信貸、綠色債券、綠色投資、綠色租賃等服務的綠色金融體系。

“銀行業100%的ESG報告披露率已經成為全行業的標桿。”聯辦ESG研究設計中心如是說。

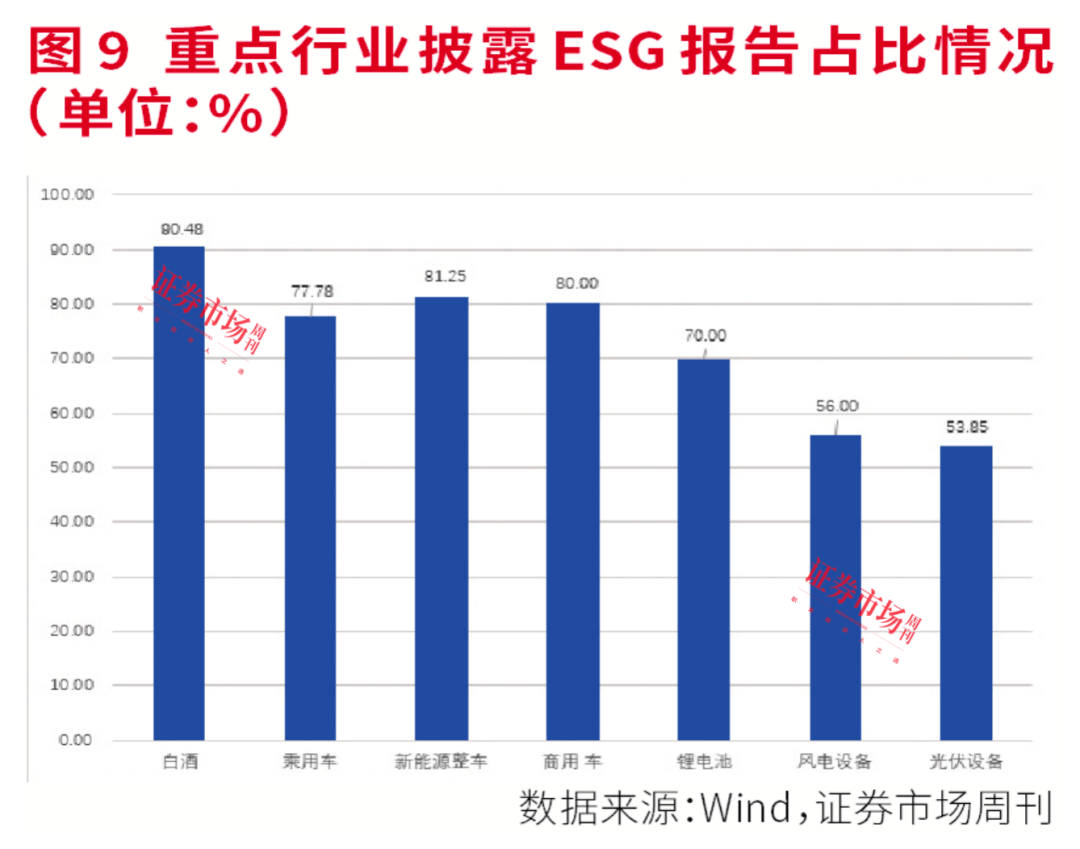

除了金融業,涉及消費的白酒,和涉及出口的汽車、新能源設備等細分行業披露ESG報告的公司占比同樣不低,均在50%以上(見圖9)。對于白酒行業能夠積極發布ESG報告情況,聯辦ESG研究設計中心認為,這一方面能夠展示白酒公司在環境、社會和治理方面的積極作為,有助于樹立良好的社會責任和企業品牌形象,增強消費者和投資者的信任。

同樣,對于新能源汽車行業ESG報告披露率高的原因,聯辦ESG研究設計中心也指出,“背后的原因就在于出口貿易需要適應當地監管要求。此外,ESG信息披露還有助于企業吸引更多的投資者和合作伙伴,降低融資成本,提高競爭力。”

樣本數量偏少

經濟欠發達地區ESG報告披露率居前

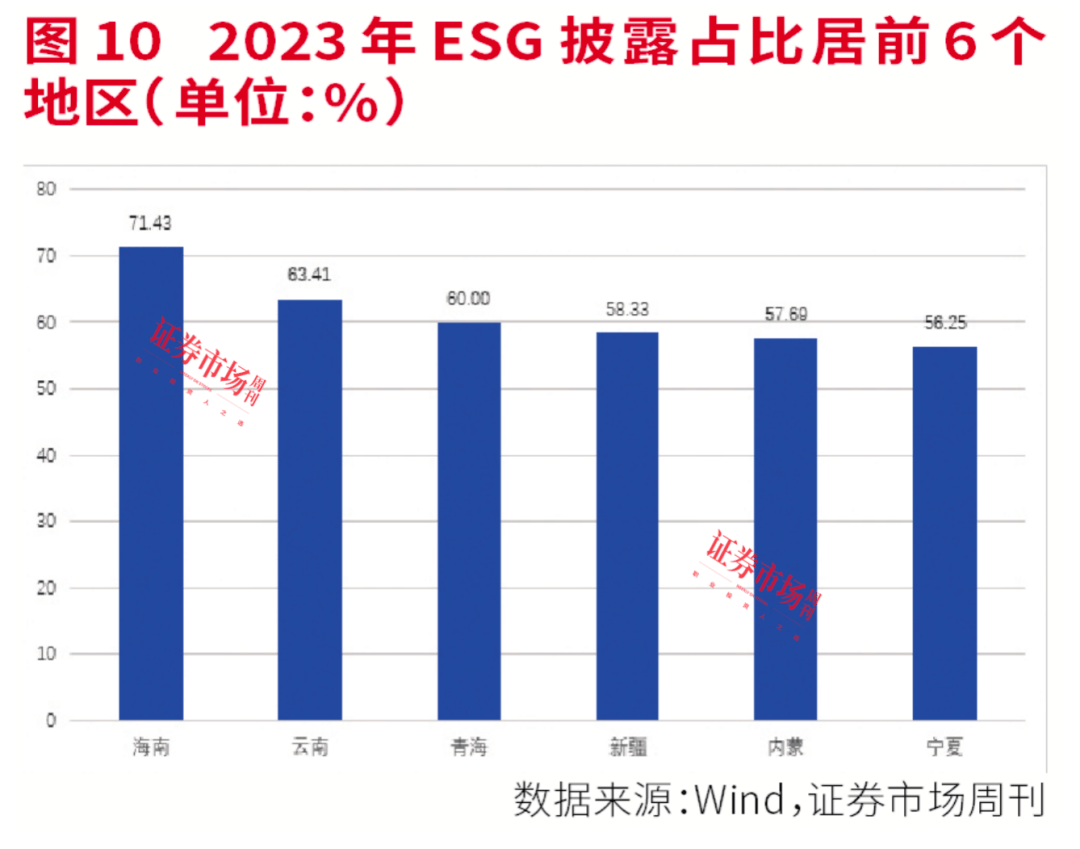

值得重視的是,目前披露ESG報告最積極的地區并不是投資人熟悉的沿海發達地區,相反是一些經濟發展相對欠發達地區的ESG報告披露率明顯居前。

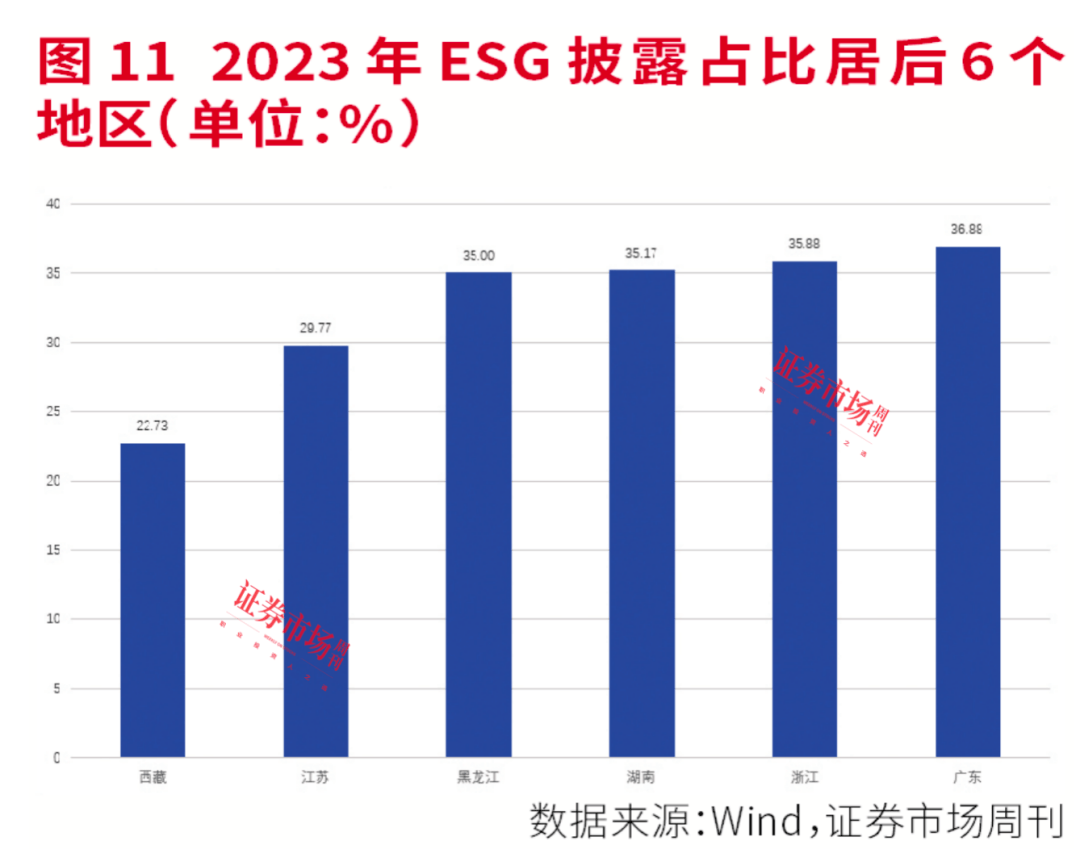

統計數據顯示,海南、云南、青海、新疆、內蒙、寧夏是ESG報告披露率居前的6個地區(見圖10),而披露率最低的后6位是西藏、江蘇、黑龍江、湖南、浙江、廣東,其中江蘇、浙江、廣東是我國經濟前5強之一,ESG報告披露率僅有29.77%、35.88%和36.88%(見圖11)。

聯辦ESG研究設計中心分析認為,江蘇、浙江、廣東這三大經濟強省的上市公司ESG報告披露率不足,很大程度上與這三個省的上市公司多數是民企有關,譬如廣東省的892家上市公司中,民企就多達608家,占比68.16%,此外還有大量外資企業、公眾企業等。這些企業均存在前文談到的諸多有關民企、外資企業披露ESG報告意愿不足的問題。

對于經濟欠發達的青海、新疆等地區上市公司ESG報告披露率高的原因,聯辦ESG研究設計中心判斷,很可能與這些地區的上市公司數量相對偏少有一定關系,比如青海省目前只有10家上市公司、海南有28家上市公司、內蒙有26家、寧夏有16家、云南有41家等。至于新疆地區,雖然上市公司多達60家,但其中央企和地方國企數量也達到了31家,其中,披露ESG報告的央國企多達21家,占新疆地區披露ESG報告公司的60%。

超過3000家公司有海外收入

僅四成公司披露ESG報告

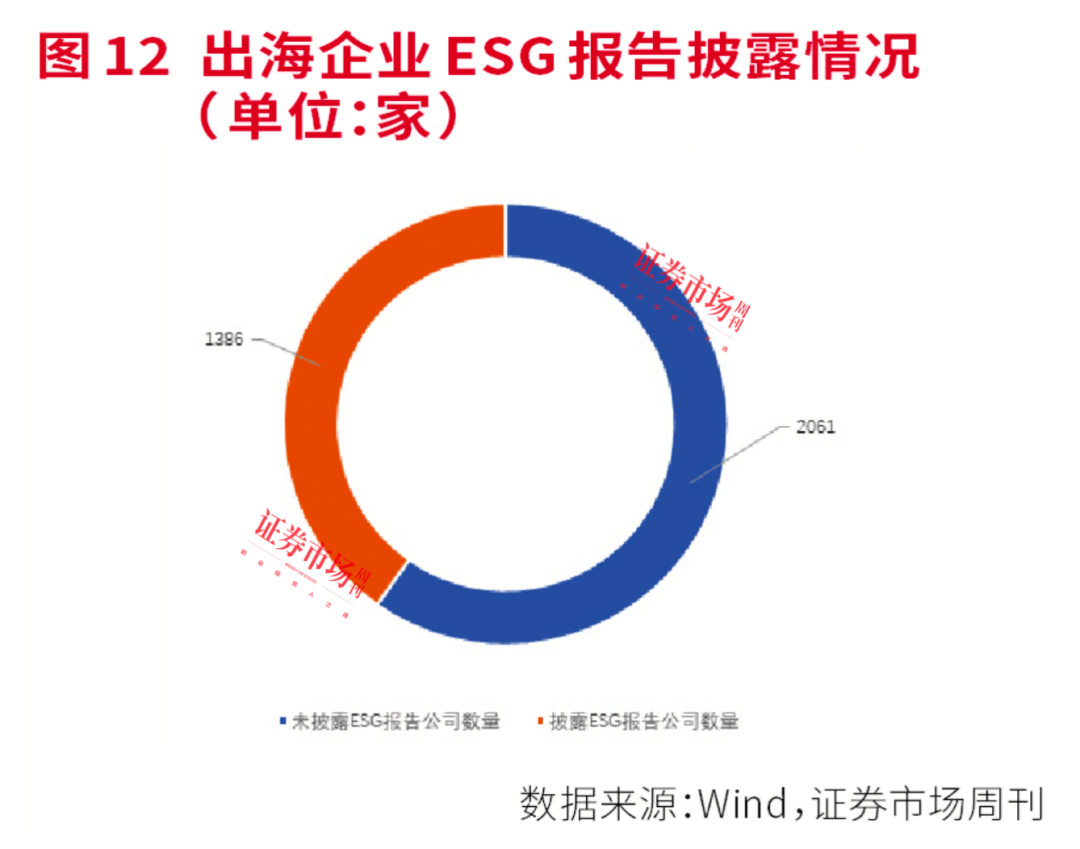

在目前國內經濟轉型大背景下,?“出海”成為很多上市公司提升業績的第二曲線。?就目前來看,A股5000多家公司中明確在年報中披露有海外營收的公司多達3447家,其中實際披露2023年ESG報告的公司數量有1386家,占比40.21%(見圖12)。

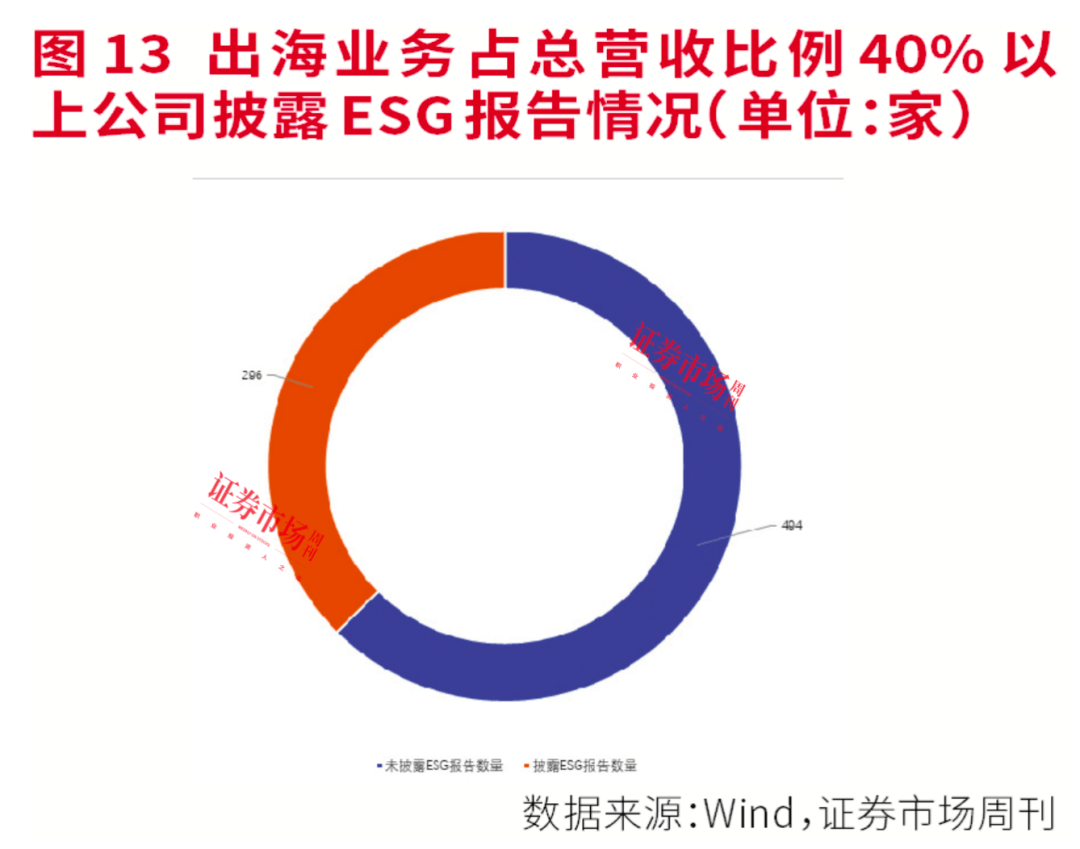

若將觀察范圍進一步縮小,則目前海外營收占公司總收入40%的公司有790家,而這其中披露ESG報告的公司又有296家(見圖13),占比37.47%。在披露ESG報告的公司中,目前安道麥A的營收全部來自境外,新潮能源來自海外的營收達99.8%,傳音控股海外收入也有98.43%。

需要指出的是,在細分行業上,新能源整車、光伏設備、風電設備、電網設備、動力電池等是海外收入貢獻最多的行業之一,他們的ESG報告披露率同樣不低。其中,擁有65家公司的光伏設備行業中,有35家公司發布了2023年ESG報告,包括了中信博、昱能科技、陽光電源等諸多民企;25家風電設備公司中,有14家上市公司披露ESG報告;129家電網設備公司中,有45家公司披露ESG報告;16家新能源整車公司中,有13家公司披露ESG報告……30家動力電池公司中,有21家公司披露ESG報告。

聯辦ESG研究設計中心認為,?上述海外收入貢獻較高的行業,他們之所以能夠積極發布ESG報告主要源于合規與國際監管要求?,比如出海企業要適應國際法規要求。以歐盟新電池法為例,其規定自2027年起,動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的電池護照,記錄相關ESG信息。另外,在全球貿易中,企業的ESG表現已成為客戶選擇合作伙伴的重要考量因素,產業鏈上的其他企業將不得不做出應對。一份出色的ESG報告也是企業適應海外ESG合規與信披監管要求,融入全球價值鏈的必要舉措。

當然,在上述細分領域出海企業積極發布ESG報告的同時,若從擁有海外收入的3447家公司整體看,它們的ESG建設工作仍有很大提升空間,畢竟其中還有近六成的公司未披露ESG報告,特別是海外營收占總收入四成以上的公司中,竟然也有超過六成公司未披露ESG報告。

對于擁有海外收入的上市公司而言,要想讓自己的海外收入獲得進一步提升,則加強ESG建設就變得極其重要,對于它們來說,ESG建設是融入全球經濟、實現跨國經營和全球化發展的重要工具。只有通過ESG建設,企業可以在不同的文化背景、商業環境和法律法規的市場中順利開展海外業務。

聯辦ESG研究設計中心進一步表示,出海企業要想有更好的發展機會,可從以下幾個方面加強ESG建設:一是要構建減碳規劃和環境管理制度企業應構建滿足海外不同地區標準的減碳規劃和環境管理制度,建立著眼未來的全生命周期、產業鏈碳排放管理制度,抓住綠色轉型技術與綠色消費市場機會;二是要關注本地化雇傭實踐與供應鏈協同企業應關注本地化雇傭實踐,供應鏈協同,耕耘當地與價值創造;三是要打造全球化治理架構企業需打造全球化治理架構,管理ESG風險。

半數蘋果、華為概念股披露ESG報告

A股市場上,蘋果產業鏈和華為產業鏈長期吸引著投資人目光,兩大產業鏈均出現過3年5倍的牛股,比如欣旺達、立訊精密等。

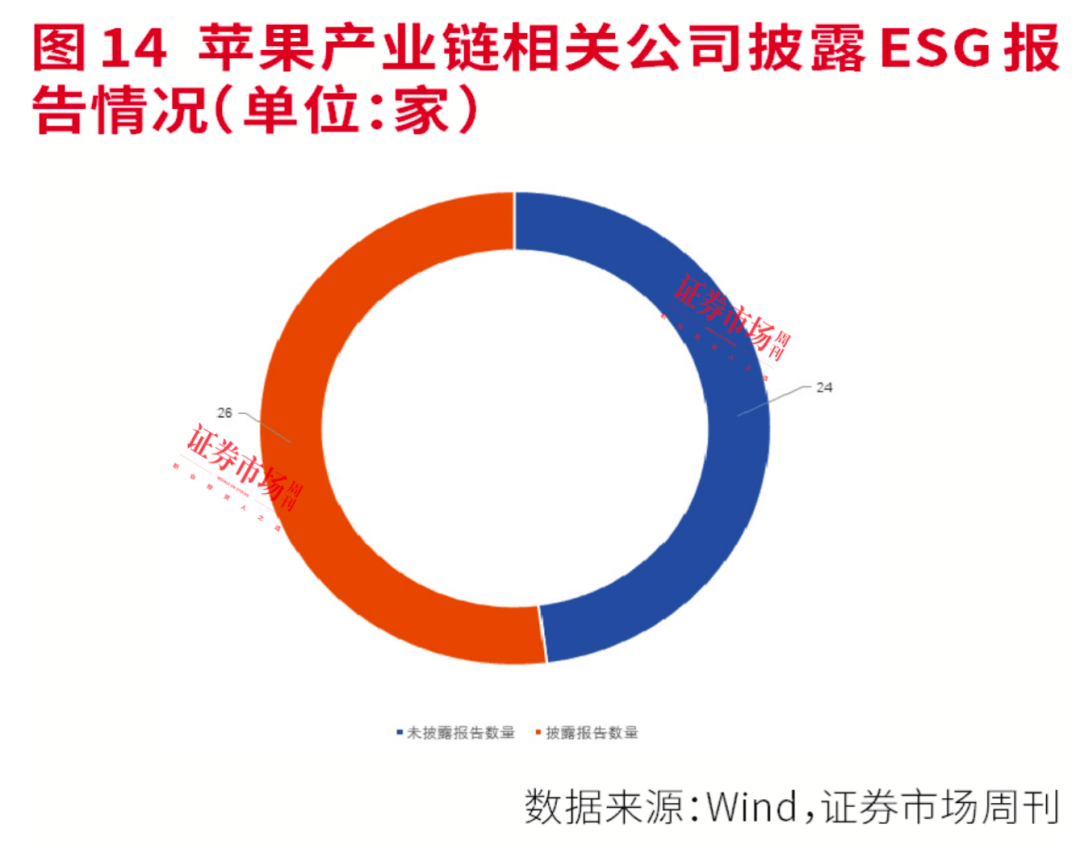

在蘋果產業鏈中,指數成本概念股有50家,包含了欣旺達、深天馬A、立訊精密、藍思科技、京東方A等眾多知名公司在內。其中,有26家公司披露了2023年ESG報告,披露率達52%(見圖14)。從這些ESG評級數據表現看,能夠ESG評級在A級以上的公司并不多,目前只有欣旺達、環旭電子、工業富聯、比亞迪、長電科技、信維通信、聞泰科技、萬盛股份、鵬鼎控股、東山精密能夠上榜,余下公司的ESG評級均在B級和BBB之間。A級公司中,欣旺達、環旭電子、工業富聯、比亞迪的ESG評級為AA級公司,這其中除環旭電子在2023年就是AA級未變外,余下的3家公司最新ESG評級均由A級提升至AA級的。

相較蘋果產業鏈的50家公司,華為產業鏈概念股多達206家,其中卓勝微、中際旭創、中航光電、兆易創新、聞泰科技等知名公司均是其產業鏈成員之一。從最新的ESG報告披露率來看,有47%的華為概念股披露了2023年ESG報告(見圖15)。

在華為產業鏈公司中,目前評級在A級以上的公司有25家,其中ESG評級在AA級的公司有欣旺達、賽力斯、軟通動力、寧德時代、工業富聯、比亞迪。其中,除賽力斯、軟通動力、寧德時代維持著2023年的AA級未變外,欣旺達、工業富聯、比亞迪最新ESG評級均由A級提升至AA級的。

需要指出的是,與蘋果產業鏈無一家公司ESG評級為C級不同的是,華為產業鏈包含了一家ESG評級為CCC的公司——ST旭電,該公司在2023年時的評級還為BB級。

風險公司ESG評級明顯偏低

C類評級占比高

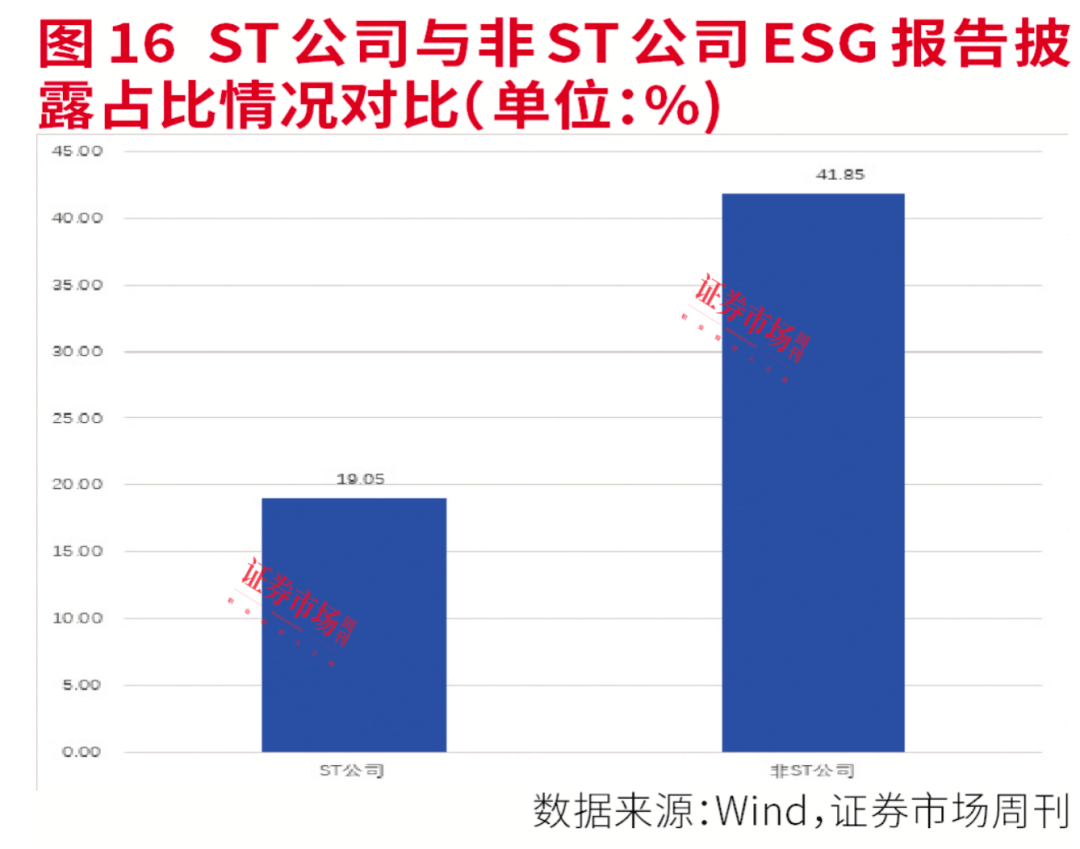

除了上述類別公司披露ESG報告情況,統計數據還顯示,目前A股上市公司尚存126家風險公司——ST公司(不考慮AB股合并問題),其中披露2023年ESG報告的ST公司有24家,未披露ESG報告的ST公司有102家,ESG報告披露率為19.05%。相比之下,A股非ST公司有5226家(剔除2家未有評級的新股公司),其中披露2023年ESG報告的公司有2187家,未披露公司有3039家,ESG報告披露率為41.85%(見圖16)。

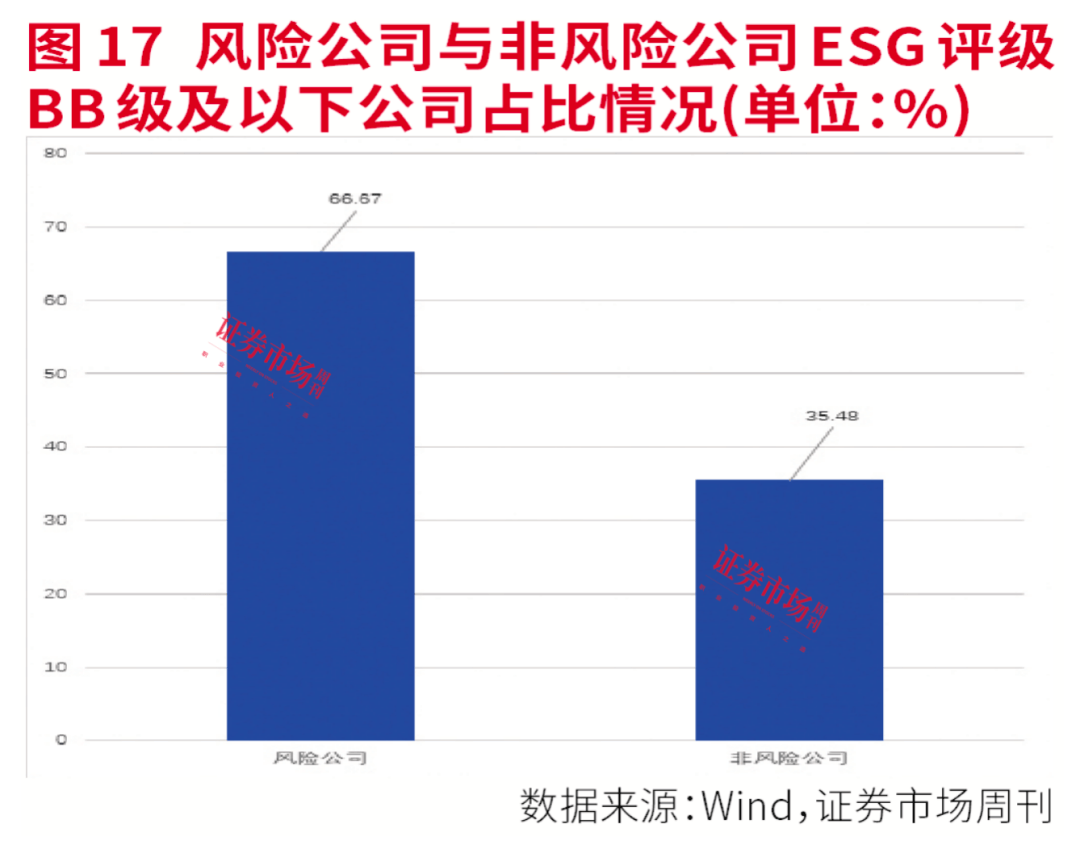

進一步分析可發現,在披露2023年ESG報告的24家ST公司中,ESG評級在A級以上有ST舜天和*ST導航,評級在CCC級的公司有ST新潮和ST錦港B,余下的18家公司ESG評級均為B級(包含B、BB、BBB級),其中ESG評級在BB級以下公司數量達16家,占披露ESG報告公司的66.67%。

在發布2023年ESG報告的2187家非ST公司中,ESG評級在A級(包含A、AA、AAA級)以上的公司有585家,評級B級的公司有1601家,評級C級(包含C、CC、CCC)的公司有1家。其中,ESG評級BB級以下公司合計776家,占披露ESG報告公司的35.48%(見圖17)。

整體看,?風險公司披露ESG報告的積極性明顯不足,即使是披露了ESG報告,報告質量也相對有限?,畢竟有近七成披露ESG報告的風險公司評級在BB級以下。而在非風險公司中,ESG報告質量要明顯好很多,ESG評級在BB級以下的公司占比不足四成。

此外,在不考慮是否披露ESG報告的情況下,126家ST公司中ESG評級達到A類的公司僅兩家,占比1.59%;ESG評級達到B類的公司有96家,占比76.19%;ESG評級達到C類的公司有28家,占比22.22%。相比之下,A股5226家非ST公司中,ESG評級達到A類的公司有590家,占比11.29%;達到B類的公司有4623家,占比88.46%;達到C類的公司有13家,占比0.25%。

從數據對比上可發現一個事實,無論是ST公司還是非ST公司,在目前國內ESG報告尚未強制披露,且報告規格仍不統一的當下,?絕大多數公司的ESG評級集中在B級。目前來看,ESG評級為A類和C類的公司就像是紡錘體的兩端,只有少數公司能夠上榜。

不同的是,在ST公司中,ESG評級達到A類的公司占比僅1.59%,而非ST公司中ESG評級達到A類的公司占比達到了11.29%。同樣,ESG評級是C類的公司占比上,ST公司占比達到了22.22%,而非ST公司卻只有0.25%(見圖18)。

這一現象體現出,非ST公司要想在ESG評級上入評C級的概率極低,而ST公司要想拿到A類評級難度卻是極高的。進一步說明,風險企業和非風險企業在ESG建設上的態度是截然不同的,優秀企業顯然更愿意加強ESG建設。

此外還值得一提的是,除了以往的業績增長因素,?好的ESG表現還被機構投資人認為是企業高質量發展的內生動力,也是其是否加減倉的重要參考之一。?以最新ESG評級為A級的中信博為例,其2023年8月時在Wind上的ESG評級還為BB級,而到當年9月時升至A級,ESG綜合得分達到了7.24分。在其評級發生變化前后,機構的持倉態度有了明顯變化。僅以基金持倉為例,在2023年6月未,彼時的公司ESG評級為BB級,基金對其持倉為2620.33萬股,而到當年年未,隨著公司的評級升至A級,基金持倉也升至3115.38萬股,今年中期,基金持倉進一步增倉至3367.11萬股。

強制披露時代進入倒計時階段

對于我國目前ESG報告整體披露率不足現象,聯辦ESG研究設計中心建議,“除政策上要繼續加碼外,企業自身也需要積極行動起來,比如要完善內部ESG建設的頂層規劃,要以制度體系和組織架構為基本發力點,將ESG充分納入公司文化建設和機制設計,通過領導層、管理層、執行層之間的相互合作和共同參與,自上而下推動公司內部ESG發展,提高公司的可持續發展能力與品牌形象。”

此外,聯辦ESG研究設計中心還表示,企業還要重視ESG與主營業務的融合發展,只有結合自身業務與發展現狀,將符合自身及行業特色的ESG因素有機融入業務綜合評級體系,只有這樣才能設立符合自身企業特點的ESG考核指標和獎懲政策。“要著力提升自身ESG信息披露能力,要建立起專項工作小組推動相關風險分析、披露和管理的能力建設,借助專業第三方機構力量開展ESG報告鑒證等工作,重視非財務信息的披露。”

“只有真正切實行動起來,才能讓企業自身的發展順應市場發展的ESG主流化趨勢和高質量發展要求。而高質量的ESG信息披露不僅可提升上市公司在資本市場的吸引力,同時也能提升上市公司市值。當然,較好的ESG表現還有助于降低公司的融資成本,吸引投資人更多注意力。”聯辦ESG研究設計中心如是稱。

今年以來,隨著ESG各類披露指引的陸續發布,譬如國家財政部發布了《企業可持續披露準則——基本準則(征求意見稿)》,要求到2030年,國家統一的可持續披露準則體系基本建成;在證監會指導下,滬深北三大交易所發布《上市公司持續監管指引——可持續發展報告》,明顯要求報告期內持續被納入上證180、科創50、深證100、創業板指數樣本公司,以及境內外同時上市的公司應當最晚在2026年首次披露2025年度可持續發展報告,鼓勵其他公司自愿披露;中國人民銀行、國家金融監督管理總局連續出臺文件指引,將ESG納入信用評級,要求金融機構提升ESG質量,等等。在相關政策的不斷完善中,預期ESG報告披露的公司會日漸增多,報告質量也會更加優秀。

整體來看,上市公司只有積極踐行ESG,才能有助于企業強化內部管理體系,貫徹落實新發展理念,走綠色可持續發展之路,改善組織治理水平,更好地履行組織的社會責任,在增加經濟效益的同時,提升企業的品牌價值。隨著2030年國家統一的可持續披露準則體系基本建成時間表的確立,A股上市公司ESG報告強制披露時代已經進入倒計時階段。

(本文已刊發于9月21日《證券市場周刊》,原標題為《強化ESG建設,綠色發展理念已成為上市公司持續發展新動力》。文中提及個股僅做舉例分析,不做投資建議。