從天鏡大模型,透視馬上消費(fèi)的“三重價(jià)值”

摘要:技術(shù)引領(lǐng)變革

AI正在打開(kāi)新世界。

紅杉資本曾發(fā)表名為《生成式AI:一個(gè)創(chuàng)造性的新世界》的文章,提到生成式AI將涉及數(shù)十億的人工勞動(dòng)力,并促使這些人工勞動(dòng)力的效率和創(chuàng)造力至少提高10%,有潛力產(chǎn)生數(shù)萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

大模型,被視為AI領(lǐng)域里劃時(shí)代的變革,它將掀起一場(chǎng)席卷全球社會(huì)的技術(shù)浪潮。

通常來(lái)看,判斷AI大模型有三桿價(jià)值標(biāo)尺——用戶價(jià)值、商業(yè)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值。在這三者之間都有建樹(shù)的大模型,才會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)力。

畢竟,在市場(chǎng)天平偏向用戶的當(dāng)下,大模型不能吸引更多用戶,無(wú)法穩(wěn)固立身之本;難以實(shí)現(xiàn)更大商業(yè)化,就無(wú)法做到可持續(xù)發(fā)展;不能跟整個(gè)社會(huì)的發(fā)展保持同頻,就會(huì)被時(shí)代拋棄。

關(guān)于這三重價(jià)值,譚建榮、倪光南、孫茂松、楊新民四位院士和100多家金融機(jī)構(gòu)高管,在8月28日舉辦的“數(shù)智融合·渝見(jiàn)未來(lái)”金融大模型發(fā)展論壇暨馬上消費(fèi)大模型發(fā)布會(huì)上,開(kāi)展了高水平交流研討。

值得注意的是,作為論壇主辦方,馬上消費(fèi)發(fā)布了全國(guó)零售金融領(lǐng)域首個(gè)大模型--天鏡大模型,引發(fā)了科技界和全國(guó)金融業(yè)的廣泛關(guān)注。那么,它將在用戶、商業(yè)、社會(huì)三個(gè)維度上創(chuàng)造哪些價(jià)值?

高效的“用戶價(jià)值”

管理大師德魯克有一句經(jīng)典名言:“企業(yè)的唯一目的就是創(chuàng)造顧客。”

創(chuàng)造顧客,不是拉新,而是設(shè)法滿足用戶需求、提升用戶體驗(yàn),這主要分為兩方面:

一方面是更好滿足用戶現(xiàn)有需求;另一方面是滿足用戶自身還未覺(jué)察到的需求。

數(shù)字化時(shí)代,數(shù)據(jù)對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)就是原料,就像木材之于農(nóng)業(yè)社會(huì),石油之于工業(yè)時(shí)代。

馬上消費(fèi)所在的金融業(yè),具有數(shù)據(jù)規(guī)模大、類型多等特點(diǎn),是典型的技術(shù)密集型行業(yè)。數(shù)據(jù),其實(shí)就是金融用戶必須用到的能源。

在此次論壇上,馬上消費(fèi)人工智能研究院院長(zhǎng)陸全提到金融業(yè)里的三種數(shù)據(jù)形式:

第一種是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),它比較像傳統(tǒng)的化石能源,密度和含量特別高,但是資源有限,需要很多人力去加工。

第二種藏在圖表和文稿里,類似于新興化石能源。它的信息密度含量沒(méi)有那么高,但是價(jià)值依然很大,需要新型辦法進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

第三種是人工經(jīng)驗(yàn),也叫個(gè)體智慧。它更像新能源,雖然無(wú)處不在但也很難聚合利用。

如何高效利用這些數(shù)據(jù),既是挑戰(zhàn)也是機(jī)會(huì)。

首先來(lái)說(shuō)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),它非常依賴數(shù)據(jù)分析師。即使你有著龐大的、可利用的數(shù)據(jù),如果缺少優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析師,那么可利用的價(jià)值空間也是非常有限的。

然而,不是每個(gè)人都能成為數(shù)據(jù)分析師。面對(duì)這個(gè)用戶痛點(diǎn),天鏡大模型給出了自己的解決方案。

用戶輸入問(wèn)題,天鏡大模型就會(huì)生成一段結(jié)構(gòu)化的查詢語(yǔ)言。很多用戶也許并不專業(yè),看不明白生成的語(yǔ)言,天鏡大模型會(huì)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的解釋,并且執(zhí)行結(jié)果也會(huì)有注釋。

這樣一來(lái),哪怕你不具備結(jié)構(gòu)化查詢語(yǔ)言的能力,或者數(shù)據(jù)分析和洞察的能力相對(duì)薄弱,只要你能夠問(wèn)出問(wèn)題,天鏡大模型就能給出你能看懂的答案,大幅提升你的數(shù)據(jù)分析的能力。

除了結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),金融業(yè)的很多數(shù)據(jù)是通過(guò)圖表和文本來(lái)展示。過(guò)去,這些數(shù)據(jù)并沒(méi)有得到很好的提取和利用,迸發(fā)的價(jià)值也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)最大化。

天鏡大模型能夠高效提取圖表、文檔中的數(shù)據(jù),進(jìn)而生成用戶想要了解的答案,并且標(biāo)明原始圖表和文檔的出處。

這個(gè)步驟非常重要,比如解決呆賬問(wèn)題的時(shí)候,如果有可信度更高的原始鏈接或者出處,能夠更好地解決問(wèn)題。

形象地說(shuō),天鏡大模型相當(dāng)于為用戶打造了一個(gè)能干、貼心的秘書(shū),幫忙做文檔、圖表數(shù)據(jù)的深度挖掘和解讀,進(jìn)而喚醒“沉睡知識(shí)”。

可以說(shuō)在數(shù)字化時(shí)代,金融業(yè)與AI大模型訓(xùn)練所需要的底層數(shù)據(jù)基礎(chǔ)要求十分契合。通過(guò)大模型,提高用戶的數(shù)據(jù)分析能力,解放大量重復(fù)勞動(dòng),進(jìn)而提高行業(yè)生產(chǎn)力已成既定浪潮。

天鏡大模型,同樣處在這種浪潮之中,并且成為排在前面的弄潮兒。

長(zhǎng)期主義的“商業(yè)價(jià)值”

AI+金融,未來(lái)將形成一個(gè)龐大市場(chǎng)。

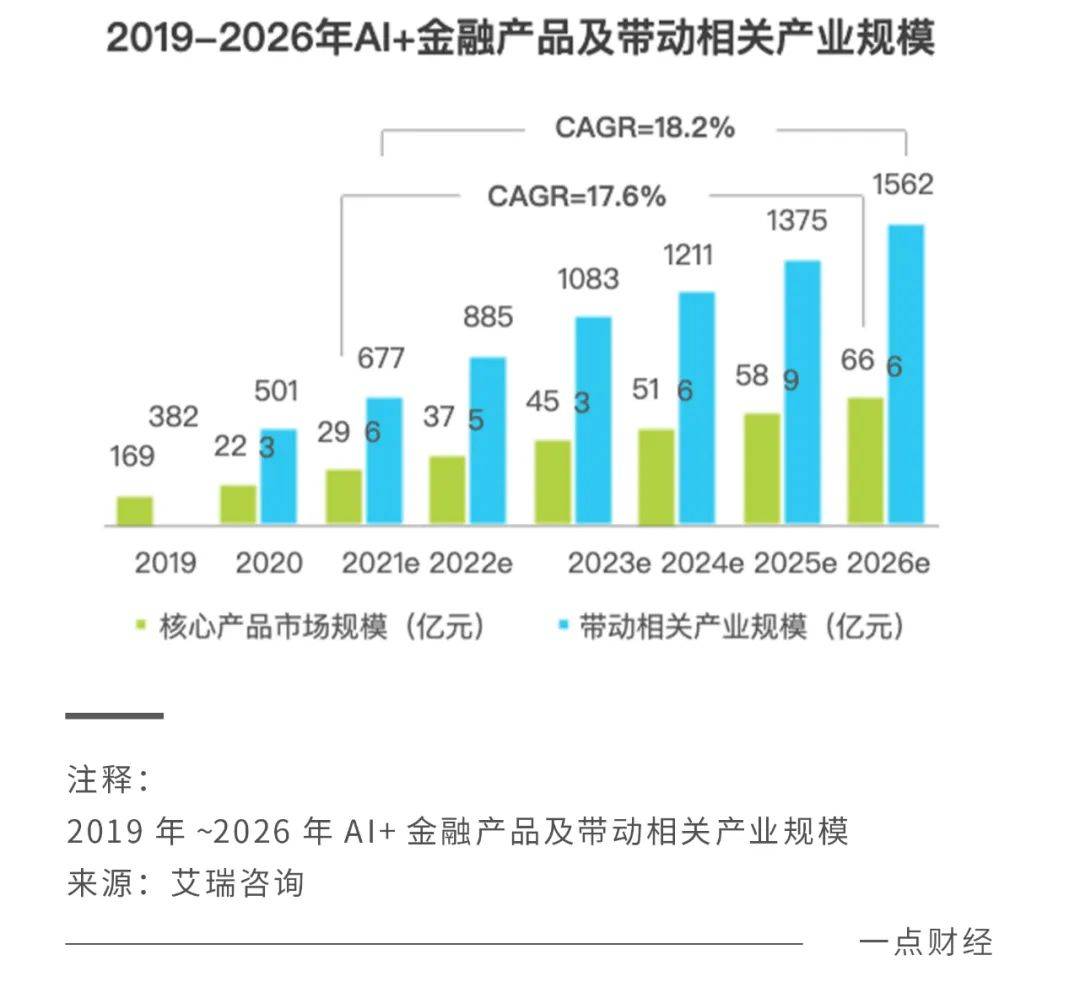

艾瑞咨詢測(cè)算,到2026年“AI+金融”核心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到666億元, CAGR為17.6%,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模1562億元。AI大模型,將在這塊龐大市場(chǎng)里挖掘巨大增量。

不過(guò),這注定是一場(chǎng)長(zhǎng)跑。不能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期主義的AI大模型,稱不上合格的產(chǎn)品。這種長(zhǎng)期性背后,考驗(yàn)的是產(chǎn)品和企業(yè)的商業(yè)化能力。

那么,要如何產(chǎn)生更強(qiáng)勁的商業(yè)化能力?

商業(yè)的本質(zhì),實(shí)際上是交換。做企業(yè)或者產(chǎn)品,需要的是利他思維,讓別人獲利自己也會(huì)受益。企業(yè)家稻盛和夫先生就曾說(shuō):利他!凡是事事為他人著想,換位思考,事情總會(huì)出奇的順利。

對(duì)于天鏡大模型來(lái)說(shuō),其在利他思維下的戰(zhàn)略,為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),也提升了自己的商業(yè)化能力。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)發(fā)布最新的《PeerScape: AI數(shù)字人最佳實(shí)踐案例與探索》報(bào)告指出,AI數(shù)字人在金融、電信、傳媒等行業(yè)已經(jīng)初步落地,當(dāng)前的典型場(chǎng)景在智能客服、虛擬主播等等。

AI數(shù)字人,已經(jīng)被當(dāng)做擁有巨大商業(yè)價(jià)值的AI應(yīng)用,也已經(jīng)成為數(shù)字化企業(yè)的必修課。不過(guò),眼下打造數(shù)字人還是存在不少痛點(diǎn):

第一、數(shù)字人在說(shuō)話時(shí),動(dòng)作或者表情不夠自然,而且對(duì)話內(nèi)容不夠走心。

第二、數(shù)字人的語(yǔ)音還是千篇一律,一聽(tīng)就是機(jī)器人,沒(méi)有做到個(gè)性化。

第三、要生成優(yōu)質(zhì)的數(shù)字人形象,成本比較高。

這些關(guān)鍵痛點(diǎn),其實(shí)涉及到前面提到的人工經(jīng)驗(yàn),也就是被稱為“新能源”的金融數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)存在于每個(gè)員工的工作經(jīng)驗(yàn)中,時(shí)時(shí)刻刻都在產(chǎn)生,但是過(guò)去沒(méi)有比較好的“提煉技術(shù)”來(lái)總結(jié)和分享,進(jìn)而讓個(gè)體智慧形成群體智慧。

對(duì)于這個(gè)難題,AI大模型有著不錯(cuò)的解決效果。

天鏡大模型能把真實(shí)員工全天的工作軌跡記錄下來(lái),然后去分析哪個(gè)員工效率高、為什么做得比較好,哪些員工做得不好,原因是什么,然后把這些關(guān)鍵點(diǎn)傳遞給數(shù)字人,從而讓數(shù)字人學(xué)會(huì)更好地跟外界對(duì)話。

比如在智能客服場(chǎng)景上,擁有天鏡大模型加持的數(shù)字人,會(huì)在正確的場(chǎng)合做出合適的用戶解答。

另外,天鏡大模型還能以非常低的成本復(fù)制某些真實(shí)員工聲音和表情,甚至利用AI心理學(xué)來(lái)打造更具溫度的數(shù)字人。這樣用戶跟數(shù)字人溝通和互動(dòng)時(shí),更能感覺(jué)到個(gè)性化和真實(shí)感。

解決了這些數(shù)字人痛點(diǎn),天鏡大模型其實(shí)讓部分企業(yè)一方面實(shí)現(xiàn)了降本增效,另一方面更懂自己的用戶了。前者是肉眼可見(jiàn)的商業(yè)價(jià)值,后者則能帶來(lái)隱性的、更為長(zhǎng)久的商業(yè)增值。

現(xiàn)在已經(jīng)有不少金融機(jī)構(gòu),在新興技術(shù)上進(jìn)行投資。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù),2022年以銀行、保險(xiǎn)、證券為主的金融機(jī)構(gòu),在技術(shù)資金投入預(yù)計(jì)超過(guò)4000億元。因?yàn)檫@些技術(shù),能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)帶來(lái)不菲的價(jià)值。

反過(guò)來(lái),天鏡大模型通過(guò)自己的技術(shù),為這些機(jī)構(gòu)服務(wù)的同時(shí)也能受益,形成可持續(xù)發(fā)展能力。

這就是“利己則生、利他則久”的商業(yè)哲學(xué)。

普惠的“社會(huì)價(jià)值”

企業(yè)對(duì)社會(huì)的價(jià)值,決定了企業(yè)的成敗。

因?yàn)槠髽I(yè)是社會(huì)的器官,任何企業(yè)得以生存,都是因?yàn)樗鼭M足了社會(huì)某一方面的需要,實(shí)現(xiàn)了某種特殊的社會(huì)目的,創(chuàng)造出更大的社會(huì)價(jià)值。

可以發(fā)現(xiàn),天鏡大模型的“社會(huì)底色”非常鮮明,比如,它讓數(shù)字人變得有情感、有溫度,并且?guī)椭率忻袢后w進(jìn)行智能簡(jiǎn)歷生成及投遞。

要知道,新市民人口數(shù)量在3億人左右,來(lái)自各行各業(yè)且大多數(shù)工作不穩(wěn)定。能夠幫助如此龐大規(guī)模的人群找工作,無(wú)疑創(chuàng)造著巨大社會(huì)價(jià)值。

前不久,IDC發(fā)布的首份AI大模型評(píng)估報(bào)告出爐,評(píng)估維度除了常見(jiàn)的“產(chǎn)品”、“服務(wù)”之外,還將“行業(yè)覆蓋”這一點(diǎn)作為關(guān)鍵的評(píng)估維度,天鏡大模型在這一維度上無(wú)疑是合格的。

另外,天鏡大模型還在眾多公益場(chǎng)景上發(fā)力,逐漸打通從“普”到“惠”的道路,顯現(xiàn)出“技術(shù)向善”的溫度。

“競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略之父”邁克爾.波特提出的“差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略”強(qiáng)調(diào),企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中要讓產(chǎn)品或服務(wù)形成差異化,才有可能產(chǎn)生更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。此次論壇上,孫茂松院士詳細(xì)分析了天鏡大模型與通用大模型的本質(zhì)差異:

通用大模型對(duì)數(shù)字不敏感,對(duì)于結(jié)構(gòu)化信息識(shí)別力不強(qiáng),準(zhǔn)確性有待提升,容易出錯(cuò),這是弱點(diǎn);而以天鏡大模型為代表的金融大模型,數(shù)據(jù)必須更準(zhǔn)確。

這對(duì)于研發(fā)挑戰(zhàn)性很大,但這種數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確的大模型對(duì)行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力會(huì)更強(qiáng)。

更進(jìn)一步看,天鏡大模型的差異化特征和多重價(jià)值,來(lái)自馬上消費(fèi)深厚的科技積淀和研發(fā)實(shí)力。

過(guò)去8年,馬上消費(fèi)對(duì)金融行業(yè)有了系統(tǒng)的認(rèn)知,對(duì)技術(shù)擁有更底層的思考,并且形成“三縱三橫”的大模型發(fā)展技術(shù)布局——“三橫”即持續(xù)學(xué)習(xí)、模型合規(guī)、組合式AI系統(tǒng),“三縱”即數(shù)據(jù)決策智能、多模態(tài)大模型、實(shí)時(shí)人機(jī)決策。

整個(gè)技術(shù)布局,能在穩(wěn)定、安全可控的前提下,通過(guò)多模型組合應(yīng)用,確保模型越用越聰明,更高效、更智能地解決問(wèn)題,同時(shí)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容系統(tǒng)化、知識(shí)網(wǎng)絡(luò)化、信息關(guān)系化的人機(jī)決策。

眼下,天鏡大模型已經(jīng)具備安全可控、個(gè)性化決策和體驗(yàn)、持續(xù)學(xué)習(xí)的特點(diǎn)。圍繞業(yè)務(wù)流,天鏡大模型還將進(jìn)行金融服務(wù)流程的全優(yōu)化,在更大范圍內(nèi)服務(wù)于各行各業(yè)。

這一方面顯現(xiàn)出天鏡大模型的社會(huì)價(jià)值,另一方面也表明馬上消費(fèi)引領(lǐng)金融高質(zhì)量發(fā)展,推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的觀念。

利潤(rùn)不是企業(yè)活動(dòng)的目的,而是企業(yè)在社會(huì)中經(jīng)營(yíng)的結(jié)果和檢驗(yàn)指標(biāo)。企業(yè)的本質(zhì),實(shí)際上是為社會(huì)解決問(wèn)題,一個(gè)社會(huì)問(wèn)題就是一個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)。

跟馬上消費(fèi)一樣,為社會(huì)解決問(wèn)題、創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值的企業(yè),自然也會(huì)獲得時(shí)代的饋贈(zèng)。