摘要:產品是硬實力,品牌是軟實力,在國際化之路上缺一不可。

出海之路上,中國企業在加速遞出靚麗名片。

國際展會,向來是中國企業出海路上的助推器。在許多行業的國際展會上,過去主角大多是歐美發達企業,中國企業經常扮演配角。但是,現在中國企業的聲量逐漸擴大,尤其是在以工程機械為代表的制造行業。

▲中聯重科亮相美國拉展

▲中聯重科亮相美國拉展

美國拉斯維加斯工程機械博覽會,被稱為“世界三大工程機械展之一”。最近的一次博覽會堪稱史上最大規模,吸引了全球1800多家參展商。其中,中國工程機械軍團的表現相當突出——中聯重科參展三天就攬獲6億元的訂單,三一重工參展首日簽單1億元,兩家成績均不俗。值得一提的是,根據中聯重科3月30日發布的2022年度業績報告,其境外收入99.92億元,同比增長72.6%,展現出強勁的增長勢頭。

在各制造產業當中,工程機械的定位尤為特殊和重要——上到國家重大項目,下到事關民生的基礎設施,都離不開工程機械,它也被稱為“國民經濟的裝備部”。

在時代浪潮中,產業里涌現出以中聯重科、三一重工、徐工等為代表的弄潮兒。如今,在急速變化的世界經濟格局中,它們在海外逐漸形成“走出去、走進去、走上去”的突圍路徑。

它們為何在國際化上重點布局?憑什么又能夠持續收獲增量?又將如何應對未來?弄清楚這些“國際問題”,對于產業的更快發展具有價值啟示。

“走出去”

商業世界里沒有平白無故的出擊,只有更大的機會在前面牽引。為何要走出去?因為工程機械的海外市場是一塊大蛋糕。

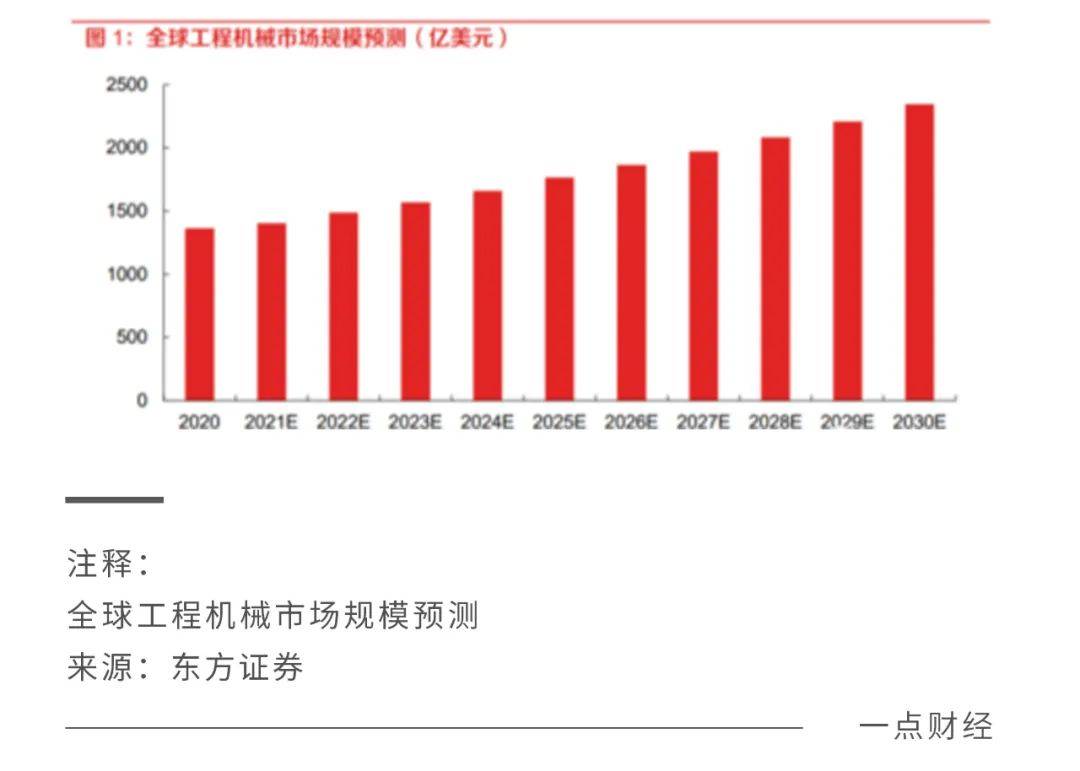

盡管全球經濟風云變幻,但各國只要建設就需要工程機械,國際市場就成為始終產生增量的廣闊天地。東方證券數據顯示,2023年全球工程機械市場規模預計超過1500億美元,儼然一條超萬億人民幣的寬闊賽道。

去年,整個中國工程機械行業在國際市場上的銷售收入約為30%,這意味著還有很大的開拓空間。跟國內市場相比,國際市場的增速更為強勁:去年工程機械進出口總額470.33億美元,其中進口金額27.31億美元,同比下降26.6%;出口金額443.02億美元,同比增長30.2%。

放眼今年,隨著疫情結束、宏觀調控力度增強等利好影響,國內工程機械市場逐漸呈現回暖趨勢。國際市場方面,北美地區開工增速由負轉正,印尼地區開工需求持續火熱,東南亞市場崛起,歐洲加大基建投資,整體上海外市場復蘇的速度更快、行情景氣度更高。

走出去,意味著新的掘金之路的開始。在工程機械行業,中聯重科是較早“走出去”的企業之一。早在上個世紀末,中聯重科的產品就出口到了埃及等國,徐工也在九十年代走過國門,2002年三一重工進入印度市場,第一批產品出口到摩洛哥。到現在,各家企業的國際化腳印已經遍布全球。

不過,“走出去”不意味著全盤布局、雨露均沾,還要明白重點“走向哪兒”。

“一帶一路”沿線國家,無疑是重點布局對象。去年,我國工程機械行業向這些沿線國家出口金額達189.64億美元,占全部出口額的42.8%,同比增長32%。另外,歐洲、東南亞、中東也是迸發較大增量的區域。

眾多工程機械企業中,中聯重科已經在“一帶一路”沿線國家實現深度布局。在國家首次提到“一帶一路”的2014年,中聯重科就在巴基斯坦斬獲20臺攪拌車大單,創下當時中國直接出口該國攪拌車的新紀錄。去年6月,200多臺中聯重科高端裝備發往土耳其,這是近年來中國工程機械行業單批次出口當地的最大訂單。

中聯重科董事長、CEO詹純新表示,中聯重科在“一帶一路”市場能夠取得成績,是因為國家“一帶一路”倡議在引導企業、支持企業,企業走出去有底氣,轉型升級的路越走越寬。在國家的支持下,三一重工、徐工等企業在也“一帶一路”、歐洲、東南亞等市場獲得不俗的成績,中聯重科則已成長為主導產品覆蓋11大類別、70個產品系列,568個品種的全球化企業。

選擇,有時比努力更重要。選對了區域,國際化進擊就成功了一半。

“走進去”

在走向擁有增量的國際市場時,必然會與海外龍頭企業正面交戰。

狹路相逢之時,比拼的不是誰更勇,而是誰更能適應當地市場,也就是落實本土化策略。

不同市場有著不同的需求,單靠一招走天下無法走的遠,因地制宜的本土化經營策略才是正確之道,具體應該分為:一方面擴大本地化制造,推出滿足海外客戶差異化、個性化需求的定制化產品,另一方面實行本地化團隊和服務,更為準確和迅速地洞察到當地的市場需求變化。

制造能力和服務能力,實際上考驗的是企業的綜合實力,很多企業往往會“偏科”,而中聯重科是為數不多能在兩方面都做得出色的企業。

擴大本土化制造方面,在去年的德國寶馬展上,中聯重科亮相展會的高端產品中有超過50%為歐洲本地化制造。通過本地化生產、制造,中聯重科的產品在性能、技術創新及外觀造型方面,都能夠滿足本地市場的需求和喜好。

本地化團隊和服務方面,中聯重科在東南亞、中東、歐洲等多個地區培育更專業的服務團隊,綜合提升產品競爭力和品牌美譽度,其外籍員工的銷售隊伍就有1400多人,本地化隊伍長期深耕當地,熟悉當地的文化,當地的市場,能夠對市場變化和客戶需求做出更迅速的響應和反饋。

走進去,還意味著中國工程機械企業真正走進全球競爭場的中心位置,競爭更加激烈。

必須承認,海外龍頭企業相對國內頭部選手仍占據領先優勢,尤其表現在產品的高端化、智能化、電動化等方面。

這意味著,中國工程機械企業的成長邏輯,已經由產品銷量高增長切換到產品高質量增長,這需要它們加強機械設備的核心技術和產品質量。這可以分兩條路進行,一方面借助資本收購外國高端品牌,躍遷更到更高維度,另一方面通過產品和技術自主創新邁上新臺階。

早在2001年,中聯重科整體并購英國保路捷公司,成為國內工程機械行業首個走出國門進行海外并購的企業。其后,中國多家工程機械企業紛紛開展海外并購之路,而中聯重科也在闊步向前。

▲2018年,中聯重科宣布收購全球塔機領先制造商德國威爾伯特100%股權

▲2018年,中聯重科宣布收購全球塔機領先制造商德國威爾伯特100%股權

比如,2008年其成功并購全球第三大混凝土機械制造企業意大利CIFA公司,這不僅讓它成為全球混凝土機械里的龍頭企業,而且還產生了獨特的雙品牌運作——“中聯+CIFA”復合品牌最大化地覆蓋了不同層次的市場,從而在國際市場取得了不俗的市場效應。2018年,中聯重科收購全球塔機領先制造商德國威爾伯特公司,以較高起點踏入歐洲高端塔機市場。

并購完成后,并不意味著中聯重科的腳步停止了。2022年財報顯示,中聯重科還在持續推進海外生產基地拓展升級,包括意大利 CIFA 拓展升級為涵蓋混凝土、工起、建起產品的綜合型全球化公司;加速與德國威爾伯特公司塔機技術的融合,以威爾伯特為窗口連接全球高端塔機研發技術;加強全球領先的農機具制造商拉貝公司與農業板塊的協同。

▲中聯重科發布全球首個綠色智慧工地

▲中聯重科發布全球首個綠色智慧工地

對外并購的同時,對內的智能化、電動化迭代也必須跟上,否則根基依然不夠穩固。2022年財報顯示,中聯重科基于單機智能、人機協同、機群協同的技術積累與實現,率先在行業首創全流程數字化閉環施工新模式,打造了行業首個綠色智慧施工工地,并且新能源主機實現全品類覆蓋,打造出全球首臺220噸混合動力全地面起重機、全球首臺40噸純電動越野輪胎起重機等標桿性產品。

產品和服務的迭代創新,最終會獲得市場青睞,并且直接反映到品牌價值和業績表現上。2022年,中聯重科連續19年榮登《中國500最具價值品牌》榜,品牌價值大幅提升并突破千億元大關。另外,公司海外收入在總營收中占比提升至24%,同比提升了15.38個百分點。

產品是硬實力,品牌是軟實力,在國際化之路上缺一不可。

“走上去”

國際化的最高境界,就是從輸出產品到輸出影響力的升維,從而形成降維打擊。

未來,國際化競爭的最高維度,并不僅僅是在產品和服務上,而是話語權爭奪上。這是一種更為穩固和寬闊的護城河,能夠潛移默化地影響全球各地企業,同時讓自己始終保持領先者的地位。中國工程機械企業需要真正“走上去”,在爭奪話語權的高維度上展開競爭。

具體而言,話語權來自核心專利和標準制定兩個層面。

在工程機械這樣的技術密集型行業,某一項技術的突破足以讓一家企業遠超競爭對手,在讓外界認可自身實力的同時也形成了競爭壁壘。要想持續在國際化上超過競爭對手,就需要在核心專利上進行深度布局。

跟外國廠商相比,中國工程機械企業在專利上并不遜色。截至2022年底,中聯重科累計申請專利14143件,其中發明專利5755件,累計授權專利10664件,其中發明專利3212件。另外2022年財報顯示,報告期內中聯重科在“三化”技術方面共申請專利1017件,其中綠色化技術專利465件,數字化技術專利115件,智能化技術專利437件;主導制定的國家級綠色產品評價標準數位居行業第一。

在核心專利之外,標準作為行業里的“世界性通用語言”,產生的是一種更為廣泛的影響力。工程機械企業能夠參與標準制定,不僅是其實力的象征,同時也意味著能夠加強自我發展的壁壘,潛在地影響其他企業。

在國內,只有少數工程機械企業參與了比較重量級的標準制定。2012年,國際標準化組織起重機技術委員會秘書處落戶中聯重科,成為我國工程機械行業第一個標準化秘書處。此外,中聯重科還主導、參與制修訂逾400項國家和行業標準,并累計主導、參與了17項國際標準的制修訂,不僅提升了中國工程機械行業的國際話語權,而且還實現從輸出技術和產品到輸出國際標準的跨越。

核心專利和標準制定,在最初也許給企業帶來的成效不夠明顯,但其實只要擁有戰略定力保持長期主義,后續會產生“飛輪效應”,產生的效益和價值會加速迸發。

往后看,中國乃至全球的工程規模必然持續增加,工程難度和對設備的要求也會變高,企業的競爭門檻也會提升。

在全球化的激烈競爭中,這種發展態勢意味著行業里“馬太效應”加劇,市場份額會不斷集中在中聯重科這樣的頭部選手上,裸泳者會持續出局。

在更多“中聯重科們”的推動下,中國將加速從制造大國邁向制造強國。