今年,“增強制造業核心競爭力”首次被寫入了政府工作報告,與去年的“保持制造業比重基本穩定”相比,更顯提質增效決心。

曾經,憑借人口紅利,中國以成本優勢成為全球第一的制造大國。但從十多年前開始,中國的成本優勢開始喪失,據媒體報道,以美國制造成本為1來計算,中國制造的成本從2005年的0.75上升至2008年的0.95以上。

如果說之前的中國制造業發展邏輯是低成本導向下的“規模敘事”,即尋求規模增長,最終結果是大而不強,那么現在的提質增效是往產業鏈更高端走,往更高的科技含量走,本質是尋求更大的利潤規模,即效率導向下的“利潤敘事”。

而利潤的產生有開源、節流兩個路徑,在人力成本上漲不可逆的情況下,一向被看作成本項的物流,無疑是節流的核心之一。根據中商產業研究院統計數據,我國單位GDP的物流成本是美國的1.85倍,日本和新加坡的1.74倍,徳國和英國的1.68倍,存在巨大提升空間。

伴隨中國制造從“規模”向“利潤”轉軌,物流也在 “雙重紅利”( 龐大的工程師、完善的供應鏈)加持下向智能化轉型。“技術驅動,引領全球高效流通和可持續發展”,身處物流行業多年的胡金辰一語以概之——他和他所在的京東物流,正是“雙重紅利”的縮影之一。

不被滿意的倉儲

疫情以來,汽車、電子等制造產業都曾停工停產,唯有一個行業仍然在快速增長,那就是倉儲物流。

線上消費需求強勁,品牌商和平臺們將配送時效作為主要競爭點之一,可以說,物流升級成為了消費升級的一部分。中國電商物流指數顯示,2021年總指數平均值為110.3點,較2020年回升2.4個點,需求端總業務量和農村業務量增速超過20%。

同時,它也是中國制造升級的一部分。根據中國物流與采購聯合會數據,2021年工業品物流總額同比增長9.6%,增速比上年加快6.8個百分點,其中,裝備制造業、高技術制造業物流需求比上年增長12.9%、18.2%,高于全部工業平均水平3.3、8.6個百分點。

制造,顧名思義是將原材料加工成成品的過程,但實際上,中國物流與采購聯合會曾統計過,在產品生產中,物料用于加工與檢驗環節的時間僅5%,其余95%的時間處于儲存、裝卸、輸送和等待加工狀態。

而長期以來,中國制造企業“重產品生產,輕物流管理”,導致出現倉庫不夠用或爆滿,東西太多或缺貨,想要的東西找不到,不想要的丟不掉等問題。一家位于陜西榆林的煤礦就面臨著這樣的狀況,過去工人要領下井用的耗材需要提前報計劃,計劃多就造成物資積壓,計劃少就影響使用。

“傳統倉儲的人到貨撿貨模式效率非常低,揀選貨架只能做到2-3層,存儲空間有很大的浪費,揀貨時還會出現揀錯的情況。”京東物流天狼產品團隊產品經理胡金辰也觀察到了這一問題。

隨著“中國制造2025”以及各行業企業進行數字化、智能化升級,傳統倉儲管理已跟不上企業發展需求。一家國內知名的家電企業順德廚電產區哪怕曾經進行了網絡改造,但仍然無法對人、機、物進行有效跟蹤定位,滿足不了制造業服務化下的消費者訂單流程跟蹤訴求。

如果說過去十多年互聯網對各制造業,尤其是消費品制造業的影響是在銷售上,那么,隨著電商占比提升,數字化也從產品銷售端滲透向產品生產、運輸乃至最上游的原材料采購上,從而對倉儲數字化提出了更高的要求。

同時,中國制造轉型的核心之一是提質增效,而制造成本既來自產品生產環節,也來自物料流通環節,在生產環節原材料漲價、人工成本提升的背景下,向物流環節要利潤成為出路之一。

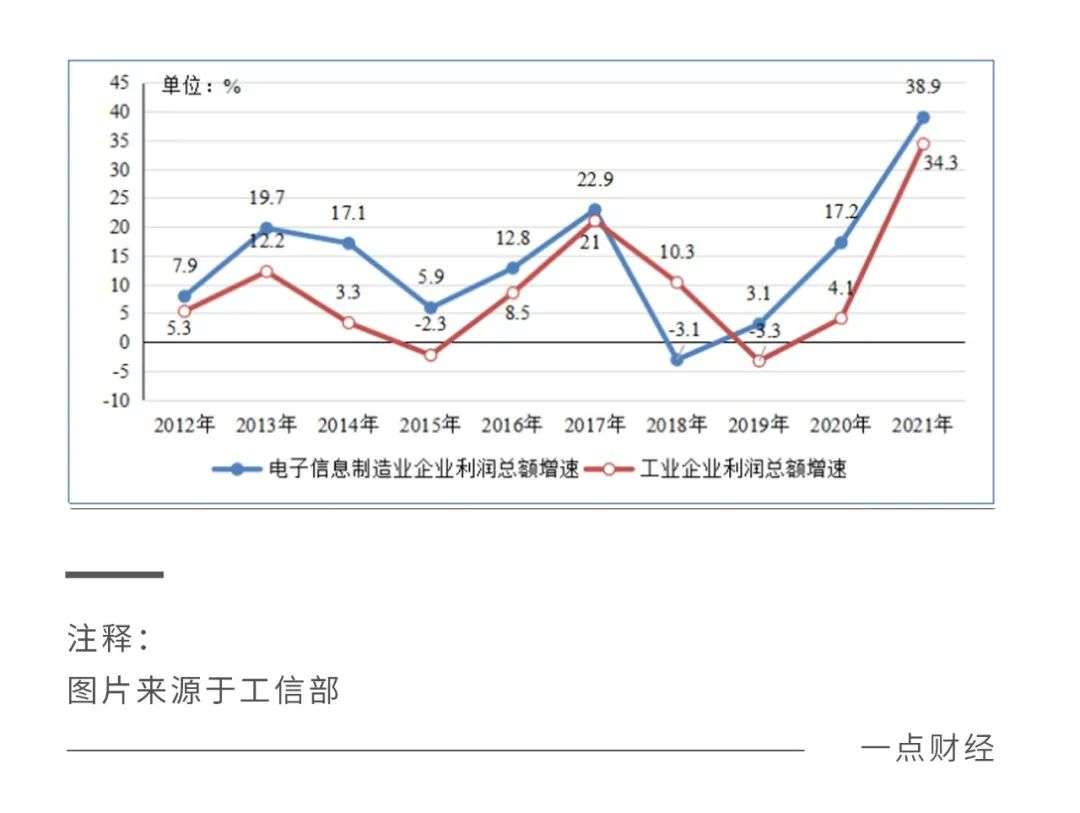

以3C電子產業為例,供應鏈管理難度大,物流成本相對較高,存在較大提升空間。工信部數據顯示,十年來,電子信息制造業的利潤增速雖高于工業企業,但利潤率持續低于后者,2021年,規模以上電子信息制造業利潤率為5.9%,較后者低0.9個百分點。

從傳統倉儲向智能倉儲轉型,成為大勢所趨。上述礦業公司在與京東物流合作對倉儲進行改造后,原本幾十個人要負責的,現在由7個人就可以完成3500平方米,近4000個庫位的物資管理和出入庫工作。

倉儲,大有可為!

殊途同歸的變革者

在智能倉儲這個戰場上,有多種背景的變革者,它們或從自身業務出發,或從數字化出發,或從物流出發,比如有實現數字化生產的家電企業、美妝企業,有手握AI入局融資頻頻的創業公司,有提供倉儲到幫助倉儲改造的物流企業。

其中,京東物流是特殊的一個。自營電商與自建物流的特殊經歷,讓它既有業務背景,懂行業,又有物流經驗,懂倉儲,并能將對行業、對物流的經驗以數字化能力轉變為算法,落地為解決方案和智能設備,從而進一步影響行業和物流。

2007年,京東的業務量初具規模,幾乎每天都能收到用戶有關到貨慢、貨物損壞的投訴,爆倉事件也屢屢發生,而當時中國物流發展處于萌芽期,無法依靠外部力量解決這些問題,京東決定自建物流。

之后,它在數字世界積累數據,做研發,在物理世界招快遞員,建倉庫,并將自身對數字世界和物理世界的認知結合起來做物流倉儲系統,在上做算法,在下做設備。

比如2009年啟動研發的京東物流倉儲系統即玄武系統,從一開始只支持簡單硬件設備,引入電子標簽復核、輸送線合流等設備,添加入庫預約、庫內盤點等功能,再到采用國際主流的SOA服務化架構,引入提升機、堆垛機、分揀機、輸送線等高智能化自動化設備。

隨著電商業務的快速發展,京東沉淀了大量供應鏈企業資源,積累了對3C電子等的產業認知,對倉儲物流的行業認知,以及數字能力儲備。在上游企業的智能化,以及自身的擴張需求下,它嘗試將智能物流“知識”分享出去。2017年,京東物流成立,全面對外開放。

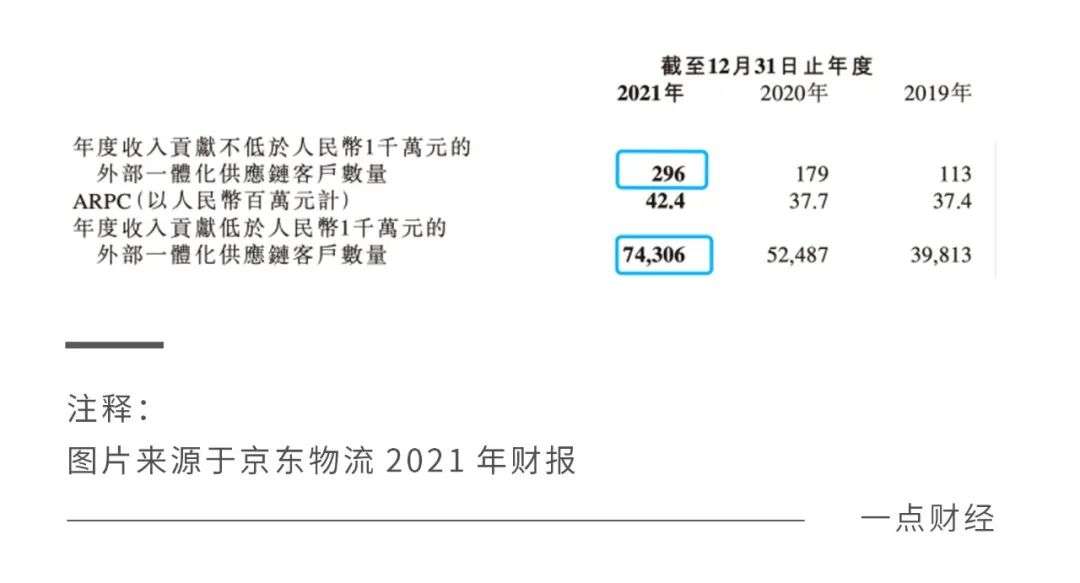

在對外積累了一定的客戶服務經驗后,它將“知識”系統化。2021年年報顯示,京東物流外部客戶收入占比首次超過一半,達56.5%。其中,外部一體化供應鏈客戶數量74602家,同比增長41.7%,收入255億元,同比增長54.7%。

那么,京東物流的“知識”是什么?是軟件、硬件及系統集成的三位一體供應鏈物流技術,是覆蓋園區、倉儲、分揀、運輸、配送等各環節的技術產品及解決方案。

以倉儲環節的天狼為例,它由多種自動化硬件設備、軟件系統組合而成,是京東物流三位一體供應鏈技術體系的重要組成部分。

天狼系統的硬件移動設備由水平搬運的穿梭車,垂直搬運的提升機和揀貨盤點于一體的工作站組成;軟件部分由自主研發的倉儲管理系統WMS、控制系統WCS和監控系統3Dscada組成;在硬件和軟件之間,是天狼系統的無人倉調度算法。

當然,在硬件和軟件之上,是天狼系統的無人倉調度算法。它實現了復雜的多智能體任務分配和路徑規劃,在毫秒內求解百億級復雜度的優化問題并給出最優解,最終形成規模化的機器人調度系統,在消費者下單的數分鐘內,即可指揮機器人完成訂單揀選。

消費端,物流效率已被京東們推進到當日達、次日達。隨著京東物流等在倉儲物流領域的持續發力,這種效率正滲透到制造端、生產端。從中國消費升級起步的京東物流,最終融入到了中國制造升級之中。

數字“工匠”

倉儲一直被看作是企業的成本中心,具體來看,它的成本由房租、人工兩部分構成。因此,要降本增效,就需要從降低房租、人工入手。其中,要減少房租,就要立體化,在單位面積內放下更多的物料或產品;要減少人工,就要自動化,無人化。

這也正是天狼立項之初就以“更大的存儲密度,更高的揀貨效率和準確率”為目標,產品形態是“一套由立體貨架、穿梭車、提升機等等組成的自動化貨到人系統”的原因所在。

天狼系統2016年啟動,至今歷經了三次迭代:2016年10月發布第一代天狼系統,2017年天狼倉上線運營;2018年,二代天狼系統啟動研發,重點優化了硬件性能和軟件架構;2021年,順應京東物流對外開放趨勢,三代天狼系統發布,結合各行業特點進行升級。

“天狼系統最開始面臨的挑戰是如何滿足京東內部一年兩次的大促和海量的SKU,簡單地說就是解決存儲密度和效率的問題。”胡金辰總結道,“隨著技術的不斷成熟和京東物流的對外開放,不同的行業對天狼提出了更高的要求和挑戰。”

位于東莞虎門鎮的億安倉,前身是中國電子信息產業集團(CEC)的供應鏈業務部和倉儲物流部,服務上游百家元器件廠商及下游超5000家電子設備生產制造商,倉庫占地面積2萬平方米,保稅倉面積2.4萬平方米,非保稅9039平方米,五層樓總高度23.8米。

通過前期調研,京東物流發現它存在幾個突出問題:倉庫有效利用不足,完稅和保稅商品以樓層物理隔離,大多為托盤地堆或隔板貨架存儲,上萬種SKU采用人工搬運、補貨、揀選方式。總體而言,空間利用不足,人工作業效率低,立體化和自動化空間大。

因此,京東物流幫它打造了一座高達20米的天狼立體倉庫,在消防安全前提下,采用雙伸位堆垛機和多層料箱的密集存儲,實現托盤貨位、箱式貨位存儲容量的最大化。最終,存儲面積增加10000平方米以上,揀選效率提升80%,準確率提升到99.99%。

作為一套倉儲系統,天狼需要的當然不僅是軟硬件產品的完善與解決方案的適用,實現系統最優,還需要在每一個軟硬件產品上精益求精,實現系統內部的產品最優。如此,系統最優才能發揮最大效力。

從一代到三代天狼,京東物流猶如一個“數字工匠”,一點點打磨,一處處改進。據天狼產品團隊電器總工程師陳如翼介紹,2016年啟動了天狼產品的研發,2017年就出現了穩定性問題,在長達四個月、幾十萬次的模擬測試后終于將問題解決。

“(當時)穿梭車取箱失敗這樣的報錯每天數量很大,一開始怎么也找不到原因,后來派人常駐現場1個多月終于把原因鎖定在貨架震動引起的貨箱位移上。”胡金辰回憶道,之后是四個月的模擬測試,“做產品就是要有一種工匠精神”。

這種一點一點較真的“工匠精神”在第三代天狼中無處不在,機械工程師設計出了行業里最輕薄的車身,1秒1秒的優化設備作業節拍,為追求極致混箱存儲密度而開發的動態儲位管理功能,為提升設備可維護性和靈活性而開發的穿梭車主控制器和第三代通訊協議……

在“匠人”們的共同協作下,第三代天狼在存儲密度、揀貨效率和準確率上都做到了極致。數據顯示,該系統可助力其倉庫揀貨效率提升3-5倍,揀貨準確率提升至99.99%,單位面積存儲密度提升3倍以上。

截至2021年底,這套天狼貨到人系統已經累計完成幾十個項目。這顆邁過投入產出轉折點的“天狼星”,將更長期地陪伴中國制造升級、中國消費升級走下去。

結語

1970年,日本早稻田大學教授、日本物流成本學說的權威學者西澤修提出“第三利潤源泉”的說法,簡而言之,在制造成本降低空間不大的情況下,物流是第三利潤源。那時,日本剛剛經歷伊弉諾景氣,日本制造正走向全球化,并在80年代達到頂峰。

上世紀80年代,也正是中國開始因成本低廉而承接周邊制造產業外溢的時候。四十多年過去,中國制造的成本上漲且降低空間不大,物流作為“第三利潤源泉”的重要性自然而然地提升。

尤其是過去二三十年間,高度發達的互聯網讓中國積攢了龐大的工程師紅利,在京東物流這樣“復合”角色的推動下,工程師紅利與物流相遇,中國制造將加速從“規模敘事”轉為“利潤敘事”。